La jeune écrivaine mexicaine Nydia Pando a remporté le prix d’écriture “Présence hispanique à Montréal 2019” dans la catégorie “non-fiction” grâce à cet essai, dans lequel elle réfléchit sur le concept de place et de non-lieu pour une immigrante dans sa nouvelle ville. Bonne lecture (lire la version espagnole)

Par Nydia Pando

“Un día volví a mi antigua casa para ordenar

algunos paquetes que aún quedaban.

Cada vez que abría la puerta sentía un escalofrío.

Aquel lugar, desde que ya no volvía allí,

había acabado por parecerse a la cara de un extraño.

Silenciosa y oscura, no hay vida.

¿no es como si evitaran mirarme todas

aquellas cosas que estaba acostumbrada a ver?

En vez de decir: ‘hola, ya estoy aquí’,

debo entrar de puntillas, diciendo: ‘¿molesto?’.

Mi abuela murió,

y con ella murió también el tiempo de aquella casa.”

Kitchen, Banana Yoshimoto.

ddd

Ça fait mal d’être loin de chez eux. Chez-nous c’est la famille et la famille ne doit être jamais abandonnée, ai-je dit à ma nièce quand nous avons pleuré notre plus grande tristesse. Ça fait mal de ne pas être chez moi parce que chez moi, c’est mon endroit et cet endroit est un espace symbolique auquel on attache l’importance d’exister avec nos panneaux. On ne peut pas imaginer un espace sans son histoire. Je l’ai appris dans ce poème de Cavafis il y a longtemps : la ville nous persécute. Maintenant, je réaffirme que si un espace symbolise la douleur, cette douleur est préservée et me suit partout où j’y vais : la persécution est latente. Mais la théorie de l’espace (que j’ai lue dans les cours de ma maîtrise en français avec des auteurs et auteures que j’oublie immédiatement car tous les noms se ressemblent pour moi parce que ce n’est pas ma culture ce n’est pas chez moi) ; donc, la théorie de l’espace dit que transformer un lieu symboliquement habité par une émotion n’est pas seulement de le rendre viable, mais aussi de vivable. On habite où on ressent. On habite l’endroit qui réveille nos émotions.

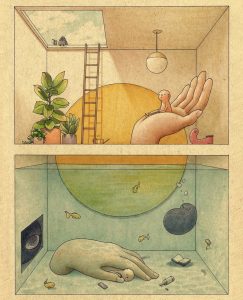

Entre autres choses que ces textes anonymes disent dans ma tête, ils parlent des non-lieux et des délieux. Les premiers sont ceux qui n’existent qu’en passant : aéroports, gares, stations de métro. Celles-ci sont celles dont Miguel Ángel Hernández Navarro a parlé dans son roman Intento de Escapada : là où les non-gens ou non-personnes vivent, de façon effrayante : où reposent ceux qui n’ont pas de maison, ceux qui n’ont pas de place. Les non-lieux sont des espaces où, littéralement et métaphoriquement, nous transitons ; nous traversons, nous nous déplaçons en pensant aux lieux où nous arriverons après ce genre de défi, de pont, de franchissement.

Les délieux, par contre, sont les endroits où personne ne vit ; ce sont les espaces qui ont vécu une histoire mais qui ne peuvent plus être habités, qu’on ne sait plus comment habiter, qu’ils ont été finalement abandonnés ; qui ne seront plus jamais ce qu’ils étaient. Chaque espace chargé de mémoire symbolique construit un lieu. Je continue à penser maintenant quel espace peut être converti en quel lieu. De quel droit pourrait faire une maison close à Auschwitz. Mais comment ne pas imaginer plus d’une dans les rues de Ciudad Juárez, où ils nous ont assassiné tant de fois. En Serbie, j’ai visité une sorte de musée à Kalemagdan, un lieu qui était autrefois une forteresse et qui, parmi de nombreuses autres batailles, tentait de protéger la population de Belgrade de l’invasion turque. Le Danube frappe ses briques. La forteresse du champ de bataille (signification originale du nom) avait un sous-sol où les gens se sont réfugiés pour le bataillon (faut quand même pas m’y croire cette référence historique). Le fait est qu’un guide m’a dit que le musée était en panne et que maintenant ils ne faisaient que des visites pour les étrangers à Belgrade. Le musée s’était cassé parce que personne d’autre ne l’avait visité : personne ne voulait aller s’enfermer sous terre pour entendre parler de la douleur (à moins que la curiosité ne vous batte, comme dans ce musée de Berlin où j’allais entendre les pleurs des juifs et la cruauté allemande). Le guide m’a avoué qu’il y a eu une époque où ceci était une discothèque, mais un jour elle c’était tellement rempli qu’il a fallu la fermer. Les gens sont devenus très ivres (renommée commune des Serbes) et une anabasis rugueuse a eu lieu parce que de nombreux marches des escaliers se sont brisés. Avec Gaston Bachelard, j’ai appris que la guerre, le sexe et la fête vont de pair. Un musée qui était voué à l’échec, je voulais le dire au guide ce jour-là, mais j’ai tant de fois m’entraîner. À Toulouse, de nombreuses églises sont devenues des bars et des bibliothèques ces dernières années : la recherche de sens a conservé sa vocation dans l’espace. Un ami m’a dit que les habitants du temple de Santa Monica à Guadalajara ont peint des saints chrétiens au-dessus de leurs propres divinités. Qui est responsable de donner la condition de lieu à l’espace ? Qui aurait envie de vivre dans un tel lieu, pensais-je quand j’ai vu un documentaire sur un groupe marginalisé qui avait été envoyé vivre sur un territoire polonais autrefois un camp de concentration. Mais pourquoi pas. Les lieux ne sont que des espaces symboliques, me dis-je. Le délieu est symbolique mais le désire de trouver un refuge est plus fort que le symbole de l’espace. Nous pouvons choisir ce qu’il faut retenir. L’endroit est comme un souvenir tangible. La maison de ma grand-mère est l’un des plus beaux souvenirs tangibles de mon enfance. Je ne sais pas pourquoi j’ai oublié tant de choses de mon enfance et j’essaie de m’en souvenir comme d’une discipline depuis les derniers mois. Parfois, j’ai peur de trouver quelque chose qui jettera complètement le marbre. La maison de ma grand-mère n’est plus celle de ma grand-mère maintenant que ma grand-mère n’est plus là. La maison de ma grand-mère est la maison de ma grand-mère même si ma grand-mère est partie. La maison de ma grand-mère est ma grand-mère et, pendant que la maison existe, ma grand-mère est toujours là. J’oublie toujours le sens des mots que j’aime beaucoup parce que je les associe à tellement de choses en dehors du sens original du mot. « Enregistré à nouveau », voici ce que c’est un palimpseste : « un manuscrit qui conserve encore des traces d’une écriture précédente sur la même surface, mais expressément supprimé pour donner ce qui existe maintenant ». Comme dans le temple. Comme dans mes cahiers de fille amoureuse au lycée. Comme dans ma mémoire et dans la bibliothèque où je vais et tu n’es plus là ou dans les rues de Mexicaltzingo où maman et moi nous essayons de donner naissance à ce qui existe maintenant, grand-maman. T’existes-tu encore, grand-maman ?

Je suis dans le troisième cours de ma maîtrise à l’UQÀM. Les gens me regardent mal. Cet endroit n’est pas chez moi. Je le comprends bien maintenant. Pas besoin de faire semblant. L’espace m’en parle. Je pense que mon professeur ne sait pas comment son cours me touche et il pense que je me frotte les yeux parce que j’en ai marre de l’entendre. Parfois, je pense que c’est mieux de penser ça. Si les gens pensent que je suis méchante, brutale ou cruelle, ils ne sauront pas me faire me frotter les yeux à nouveau.

L’idée que les gens sont méchants et qu’il n’y a pas grand-chose à rechercher, c’est papa qui me l’a appris, lui qui est meilleur que tout ce qui existe dans le monde du bien et pourtant il a parfois vu des gens être méchants et il s’est frotté les yeux jusqu’à ne plus pouvoir les ouvrir à nouveau. Helen Macdoland a un si beau texte que je le lis tous les jours (faucon H), pour tenter de l’apprendre par cœur. Il y parle de quelqu’un dont le monde autour de lui est étrange. La lumière qui pénètre dans sa chambre lui est contraire, il pleut et il a parfois l’impression de vivre dans une maison au fond de la mer. La mer, selon mes cours de géopoétique, est effrayante car elle diminue l’être humain, jusqu’à ce qu’on réalise que l’endroit où on habite importe peu, mais que la possibilité d’être à l’intérieur provoque une ambivalence d’émotions entre le tout-puissant et l’insignifiant.

J’ai très peur de ne pas vivre dans le monde réel, pour vivre des non-lieux-empiriques (de Marc Augé) : des espaces de circulation, de la consommation et la communication (numérique). Les téléphones, quoi. Foucault a déclaré que de toute façon, il y avait des hétérotopies, ou d’autres lieux : des lieux et des espaces qui fonctionnent dans des conditions non hégémoniques. Des lieux pour les altérités. Azita Ghahreman dit que le monde n’est pas si grand et, si on le permet, on peut réécrire les villes en bleu. Imaginez-vous : d’écrire une ville en bleu. Mais il dit également que les versets ont changé sa destination sans toi et je veux savoir où va mon écriture maintenant que je vis dans une toute petite maison au fond de la mer. Je suis bien bleue moi aussi.

Nous devons rendre tous les espaces autour de nous dans un lieu car chaque lieu, selon Michel Certeau, implique un clin d’œil de stabilité. Certeau dit également dans l’un de ses textes qu’à Athènes, les transports en commun s’appellent des « métaphores » : pour aller au travail ou pour rentrer chez eux, explique-t-il, les Athéniens prennent une métaphore (un bus ou un train). L’un des poèmes de Robert Frost intitulé The death that is the cold night, dit: « The woods are lovely, dark and deep,/ but I have promises to keep,/ and miles to go before I sleep,/ and miles to go before I sleep ». Ma grand-mère a toujours dit qu’elle aimait bien rentrer chez elle après une longue journée parce que sa maison était l’endroit où elle pouvait dormir paisiblement. Parfois, je ne pouvais pas dormir paisiblement ici à Montréal. J’avais hâte de rentrer chez-moi (c’est où chez moi ?) et dormir avec le sentiment que tout allait bien (quand est-ce que tout ira bien ?). La première nuit de mon arrivée à la maison, la maison s’était effondrée et personne ne pouvait dormir. Mon oncle venait de mourir. À la maison funéraire, il faisait froid et mon cœur est devenu si faible que lorsque je me suis finalement endormi, je pensais que j’étais morte aussi. Les salons funéraires sont des lieux où personne ne veut voyager. Je suis retourné à Montréal et, ironiquement, c’est là que je peux mieux dormir maintenant. Mais Montréal n’est pas encore chez moi. Comment le faire pour que cette ville se devient l’endroit où tout va bien ?

Un poème de Wendy Guerra dit, si beau : « Mira cómo mis lágrimas bajan por la maleta./ […] Veo cómo mi maleta medio llena revela/ Mi brújula atormentada ». Il y aura tellement de choses dans ma mémoire avant que je puisse me reposer à nouveau. Les gens ne comprennent pas pourquoi je gratte des livres de poésie. Je veux rentrer, leur dis-je alors que je grattais comme un chien qui a faim et qui veut arracher le reste du bol. Chaque jour, je prends beaucoup de métaphores pour aller d’un endroit à l’autre, pour démissionner ; trouver des palimpsestes et comprendre ce qu’il y a maintenant à écrire. Il y a toujours une relation intense entre le statut d’une étrangère chez une personne et le délire.

Tu ne trouves pas ta place, il est normal de devenir folle, me dis-je parfois. Claribel Alegría a écrit un poème à cet effet: «Tampoco me encontré./ Seguí buscando/ en las conversaciones con los míos,/ en los salones de conferencia,/ en las bibliotecas./ Todos como yo/ rodeando el hueco./ Necesito une espejo ». Putain, Foucault.

Mais mon miroir sera, par choix, les voix qui m’écoutent lorsque j’écris ce délire. Mon miroir sera ceux qui rient avec mon histoire, avec mes mots. Ceux qui me disent tu es encore ici, tu ne t’es pas encore complètement larguée. Ma place sera le reflet de mon visage à la fenêtre de la métaphore que je dois gravir pour trouver un endroit qui enlève la peine d’être loin de chez moi. Sans paranoïa mais avec des miettes et pas comme ce poème brûlant de Fabián Casas. Ma place sera le regard de quelqu’un qui, quelque part, dans un coin, à un moment donné, quand il me regarde, il me fait sentir qu’il n’y a plus de métaphores à prendre, plus de non-lieux à traverser, plus d’espaces symboliques où s’accrocher parce que tu as mal à laisser aller. Mais, pendant ce temps, comme le dit Natalia Ginzburg dans The Little Virtues : je ne guérirai jamais de cette guerre.

Nydia Pando est une écrivaine et militante mexicaine basée au Canada. Elle est étudiante à la maîtrise en études littéraires à l’UQAM. Elle a publié le livre Mis regresos cortos et publie un journal virtuel avec de courts écrits.