Por Lizandro Arbolay

Una mañana del 183? Esteban Echeverría se sienta a escribir unas páginas que nunca verá impresas. Veinte años llevaba muerto y enterrado en 1871 cuando un amigo, Juan María Gutiérrez, las publica en el cuarto número de Revista del Río de la Plata con una advertencia. Juan señala que el difunto las había redactado con prisa, como un dictado de la indignación. Esteban no estaría sereno mientras escribía palabras que, de ser descubiertas, lo habrían condenado a una muerte segura. La letra temblorosa y apenas inteligible del manuscrito es prueba clarísima de la cólera contra la dictadura de Rosas y no del miedo de Echeverría por su vida. Las imperfecciones del texto, que el discreto editor prefiere no especificar, obedecen a las circunstancias. Con todo, concluye Juan, es “una pájina histórica, un cuadro de costumbres y una protesta que nos honra”.

Con los años, El matadero desplaza otros escritos de Echeverría hasta transformarse en obra dorada (plata para La cautiva, bronce para El dogma socialista) e indispensable para la literatura argentina, de inclusión obligada en cuanta antología digna de antologizar se publique. También se convierte en una fuente inagotable de reediciones críticas y de exégesis de todo tipo. Linotipos como Juan Carlos Ghiano lo definen como una alegoría del país ensangrentado. Arquetipos como Noé Jitrik lo conciben como una exposición del conflicto entre civilización (mundo cultural) y barbarie (mundo fáctico). Logotipos como Jorge Luis Borges afirman que su poder alucinatorio no tiene igual en la historia de la literatura rioplatense. Prototipos como Martín Kohan detectan un rechazo espacial de y desde la dicotomía civilización (ciudad) y barbarie (campo). Pero las razones de estos tipos palidecen frente al estereotipo Patrick Taylor, autor del polémico estudio que tanto jaleo ha causado.

En el invierno del 2012 Patrick todavía vivía en Canadá. Nativos de Boston, los Taylor habían soñado con una beca o una genialidad que le permitiera al joven Patrick asistir a Harvard. Ni la suerte ni las notas ayudaron. En lugar de resignarse a las mezquindades de los colegios comunitarios locales, propuso papá Taylor, (dobles por vivir en Boston y ser un Taylor, pensó mamá Taylor) ¿por qué Patrick no estudiaba en McGill, la universidad canadiense con mayor tradición en promocionarse como el Harvard del verdadero Norte? Como los requisitos de admisión y los costos de cursos eran considerablemente menores que en el Harvard de los Estados Unidos, la suerte y las notas ayudaron, y una soleada mañana de agosto 2011, Patrick Taylor llegó con sus bultos al variopinto Milton Parc, vecindario estudiantil más conocido entre la fauna montrealense como Le Ghetto McGill.

En las primeras semanas no puede decirse que Patrick haya estudiado mucho. Entre las actividades de orientación organizadas por la universidad, que solo podían soportarse con el embotamiento de unas copas, y las actividades de familiarización organizadas por sus compañeros de piso, que siempre incluían más copas, bocanadas de mariguana y pastillería variada, el tiempo pasó rápido y ensortijado. Criado en el seno de una familia rebosante de conciencia histórica, Patrick sabía muy bien que existe un momento ideal para iniciarse en cada cosa, y pronto comprendió que el momento ideal para muchas de ellas eran esas semanas iniciales.

Probó la poutine kamikaze en La Banquise, con picante, tabasco y merguez, y no le desagradó. Probó l’épluchette de blé d’Inde en La Petite-Patrie, con mantequilla, cerveza y striptease, y no le desagradó. Probó la carne de varón en Le Village, con protección, cancaneo y nitrito de amilo, y no le desagradó. Probó el supositorio de opio en Le Plateau, con 2C-B, música electrónica y luminotecnia, y tampoco le desagradó.

Cuando el iniciado Patrick decidió que era el momento de regresar a los estudios, despertó matriculado en cinco clases: Introducción a la contabilidad financiera, Introducción al comportamiento post-organizacional, Estadística para administración y economía, Dirección de marketing e Introducción a la literatura hispanoamericana.

La selección hubiera sorprendido a quien no estuviera al tanto de la estirpe familiar de los Taylor y de las ideas personales de Patrick. A inicios del siglo pasado, uno de sus ilustres antepasados, Fred Taylor, había procurado equilibrar los intereses del trabajo asalariado con los intereses del capital. Sus desinteresados esfuerzos produjeron la primera teorización de la administración científica que tanto éxito tuvo en aumentar la división del trabajo y reducir los costos de producción. Aunque hubo escépticos que criticaron sus doctrinas, de ellos ninguno consiguió negar que palear cuarenta y siete toneladas y media de arrabio al día por $1.85, en lugar de doce toneladas y media por $1.15 no implicaba una mejora salarial del sesenta por ciento. Cuán solitario es el sendero del hombre superior, solo él puede saberlo.

Menos famoso mas no menos original, otro de sus mayores, Percival Taylor, había promovido el comercio justo y el desarrollo sostenible en la Amazonía cuando estos conceptos todavía no circulaban. Primero que los teóricos de la dependencia, Percy Taylor advirtió que la desigualdad del comercio entre un Sur proveedor de materias primas y un Norte productor de bienes de consumo solo podía solucionarse mediante el estímulo de manufacturas locales que produjesen bienes cuya excepcionalidad no pudiera replicarse en septentrión. Pionero equitativo y pragmático, Míster Taylor fundó Tzantza Corp., la conocida compañía importadora de cabezas reducidas que puso a la tribu shuar en el mapa económico americano a finales de los años cuarenta.

No es arriesgado suponer que Patrick había heredado de sus ancestros un generoso afán por socializar el capital. Tarde o temprano alguna variable afectaría la ecuación y abriría nuevas posibilidades. La región había capeado la crisis del 2008 y las previsiones apuntaban al crecimiento. Quizás, especulaba el joven, con la perentoria legalización de la coca, podría aplicar el legado teórico y práctico de los Taylor y fundar una compañía de productos derivados, bien organizada bajo los principios de la administración científica en la era digital.

Quizás, perhaps, quiçá.

La clase de literatura era eslabón preparatorio y prueba innegable de los aguzados instintos del clan Taylor. Sin haber cruzado el trópico de Cáncer, Patrick sabía de buena tinta que los hispanoamericanos, máxime cuando insisten en denotarse latinoamericanos, están muy apegados a sus cuentos y novelas, hasta el punto de ver su filosofía en ellos. Un capitalista americano francamente social debía equilibrar el non-fiction norteño con las ficciones sureñas. Por fortuna o para infortunio de los destinos continentales, en la página doscientos treinta y uno de un libro de texto, Huellas de las literaturas hispanoamericanas, Patrick descubrió la historia que cambiaría sus proyectos.

La crecida del río impide el suministro de ganado al matadero de la Convalecencia. Buenos Aires se aprieta el cinturón por quince días, “sin ver una sola cabeza vacuna” (232). Al décimo sexto día entra “una tropa de cincuenta novillos gordos” (233, énfasis agregado). El primer novillo sacrificado se lo regalan entero a Juan M. de Rosas (234). El resto se despacha rápidamente, y pronto “cuarenta nueve reses estaban tendidas sobre sus cueros” (235). Un toro, o un novillo, que había quedado en los corrales escapa y el lazo decapita a un niño (237-38). En la persecución cae un inglés distraído al fango. Los federales atrapan y acuchillan al animal, con júbilo descubren los testículos que lo certifican como toro (240). Pasa un unitario y los excitados carniceros lo atrapan, lo atan bocabajo a una mesa y comienzan a desnudarlo. Cruzan las consignas y el ultrajado revienta literalmente de rabia (243). El torrente de sangre unitaria cierra la crónica roja de la jornada.

A Patrick le impresionó el estilo, la metáfora y, más que nada, la matemática de El matadero. Si eran cincuenta, y solo cincuenta, reses y le regalan una a Rosas quedarían cuarenta y nueve, ¿verdad? Si las cuarenta y nueve estaban muertas y en diversos estados de carneo, ¿de dónde sale ese animal que había quedado en los corrales? Seguro de hallar una explicación literaria, Patrick consultó la bibliografía crítica. En vano. Todos hablaban del naturalismo, de la fuerza de las imágenes, del costumbrismo, de los recursos poéticos, de la dictadura rosista, del romanticismo, de la denuncia política y de los etcéteras. Nadie mencionaba la evidente discrepancia numérica.

Algo avergonzado, Patrick acudió a la profesora. Algo amoscada, la profesora replicó que fuera más prolijo, que no era un novillo, era un toro, que si no prestaba atención a ese dato, ¿cómo pretendía entrar en aritmetismos? Como la profesora era argentina y como la prolijidad del dato no cambiaba el hecho bastante comprobado y aceptado que 1 + 49 = 50 ≠ 51, Patrick no insistió y decidió explorar otras posibilidades.

Es un error involuntario.

Echeverría no revisó el manuscrito, dijo cuarenta y nueve queriendo decir cuarenta y ocho, o cincuenta y uno en lugar de cincuenta. Escribió rápido, no releyó y se le confundieron los números. Un mero y menor descuido. Sin embargo, es sabido que el editor Gutiérrez tendía a corregir y retocar textos originales. ¿Por qué no rectificó la cuenta? ¿Acaso fue Gutiérrez quien introdujo el error al copiar la caligrafía enrevesada de Echeverría? ¿De quién fue el error? ¿Es un error? Patrick descartó la posibilidad por sumamente ofensiva. Varones de semejante talla, que no equivocaron las divisiones de los hombres, no van a equivocar las sumas del ganado.

Es un error deliberado.

Sea de Echeverría o sea de Gutiérrez, la incorrección intentaba transmitir algún mensaje adicional. Era una clave oculta en plena vista, una cifra del significado real del texto que, a su vez, encerraba el verdadero significado de la historia (literaria) argentina. Patrick releyó el cuento unas doce veces. Luego leyó unos treinta y siete libros y artículos. Al principio, intentó ajustar su obsesión al quinto del tiempo dedicado a las clases. Pero tanto rumió el rumiante de marras que pronto dejó la contabilidad y la economía, y se concentró en poner sus opiniones taurinas en blanco y negro.

El fruto de estos impresionados esfuerzos es bastante conocido en el mundo de los estudios literarios. Appearing Bull: Castration and Countertransference in Echeverría’s “The Slaughter House” ganó el premio al mejor ensayo estudiantil de primer ciclo de la Asociación Canadiense de Estudios Hispánicos (CAOHS, por sus siglas en inglés). Un premio muy menor, se dirá, sin respaldo metálico. Sin embargo, publicado en el sitio web de la asociación y en una revista de estudios literarios de Londres, Ontario, el ensayo rizó olas en El Plata.

En los tiempos oscuros que corren, a pocos corresponsales culturales dejan de impresionarles las publicaciones filológicas inteligibles, aunque sean digitales. Y menos aún dejan de admirar los premios de asociaciones académicas, aunque sean intangibles. Algo tiene que ver con la ausencia de Dios y la abundancia de corresponsales. Reputando que se trataba de un ensayo conocido y reconocido en la ruda Norteamérica, un bloguero de La Nación lo fustigó en su columna, particularmente indignado por el comienzo del quinto párrafo:

In the same way that the story “empieza a ser cuento a partir de un determinado momento y previamente no lo es” (Jitrik 68), the bull becomes a bull only at a given moment; before it was but a steer. At the end of the day, the characters’ uncertainty on whether it was a steer or a bull, and their delight at discovering the latter, let slip a national castration complex and an inconsolable longing (Sehnsucht) for a strong, bull-like leadership.

Nunca se supo a ciencia cierta cómo el encarnizado bloguero se topó con el ensayo de Patrick, cuyo título siquiera conocerían hasta entonces una docena de personas. Así de misteriosos son los senderos de la aldea global. Lo cierto es que insultó a conciencia, calificando al texto de “pasquín imperialista desclavado” y al autor de “jovenzuelo lerdo y desprolijo”. Después vino la avalancha de tweets y comentarios de los lectores-escritores del blog, la deficiente traducción al castellano del ensayo, el reposteo acusatorio en Taringa, el análisis-protesta del intelectual filoperonista, la subida de fotos tauromáquicas a Instagram, la extraña parodia en el canal de Dross, la tira cómica de Gaturro y, por último, la declaración de la Asociación Argentina de Clubes de Semiótica, Psicocrítica, Traumatología, Semas y Literatura Comparada.

Pasaron unas semanas entretenidas en el escarnio y cuando finalmente parecía que la hinchada se calmaba, se filtró que un P. Taylor había osado inscribirse en calidad de ponente en el Congreso Internacional de Hispanistas, a celebrarse en Buenos Aires en julio del 2013.

Allí empezó su aflicción.

÷ ÷

Samanta me avisó. Leopoldo daba una mano en el comité organizador y encontró el nombre en la lista. Che, Leopoldo, el gordo de Filosofía. Sí, ese mismo. Le contó a Samanta y ella nos contó a Cagnazzo y a mí.

¿Te imaginás al pelotudo? Mirá que venir a restregarnos su asquerosa ponencia en la cara. Este país se fue a la mierda. ¿Te acordás de cuando éramos un puño apretado contra ellos? Los ingleses, che. Donde fuera, otras épocas. Ahora dejamos que cualquier yanki nos insulte de lejos y venga a que le aplaudamos la gracia de cerca. Qué miseria, che. Que diga lo que diga Néstor del posnacionalismo, da mucha bronca cuando te pisan el callo de la patria. Por eso nos decidimos a hacerlo. ¿No entendés? Porque si todo es la guita y nada cuenta la guitarra, ¿para qué levantarse por las mañanas? ¿Para qué?

Empezamos esos cuatro, luego se arrimaron Iván y Beatriz, la mina de Monserrat. Al principio, pretendíamos abochornarlo, echarle un laxante en el café y que se cagara en la presentación. Pareció una chotada y decidimos asustarlo. Pescarlo en un callejón y sonarle unos golpes, tal vez pisarle la cara, patearle las costillas, mearlo.

No, sabés que Iván es terrible. Dijo que no bastaba, que eran actos carentes de simbolismo. Pensamos y propusimos hasta que salió lo de marcarlo. Ahora no sé cómo pasó, viste. Entonces nos pareció apropiado, simple. Eso que pasa sin saber cómo, o por qué. Empinás el codo y hablás de robarle el pasaporte, bajás el codo y ves el hierro candente sobre la mesa. Todos lo vimos, humeando junto a las botellas, el cenicero y los puchos. ¿Vos no creés en esos latidos?

En seguida repartimos las misiones. Iván y Cagnazzo conseguirían las herramientas y el lugar, Samanta y Beatriz estaban a cargo de enfilarlo al marcadero, el gordo y yo para las eventualidades. Queríamos hacerlo el viernes, después que presentara, felicitarlo y convidarlo, pero nos enteramos que unos pibes de Filosofía iban a boicotearlo y nos preocupó que desconfiara. Por eso lo adelantamos para el miércoles, el día de la recepción en la embajada española.

El lunes lo fichamos en la acreditación de participantes. Venía directo del aeropuerto a la Facultad, con equipaje y cara de sueño. Samanta misma le entregó las credenciales con esa sonrisa tan de ella, que se extiende hasta el mar. Suponíamos que se iría enseguida al hotel, pero se quedó para el Acto Inaugural. Yo me senté atrás y no le perdí una cabezada en toda la ceremonia. El rector dijo lo suyo y aplaudimos un poco; él no. Cuando el embajador español habló de los lazos históricos, lo vi sonreír y aplaudir. Qué pelotudo. En hora y media de discursos, esa fue la única vez que movió las manos. Y se quedó para la Conferencia Plenaria, en el mismo salón de actos, y luego para la presentación de las Actas del Congreso pasado. A la una nos levantamos a tomar la copa de bienvenida que ofrecía la Comisión Organizadora. Vinito mendocino y empanadas. Se comió tres mientras charlaba con Samanta. No hizo falta que lo siguiera. Las minas tenían la dirección y habían quedado con él. Cuando se despidieron frente al remís, un malón de nubes negras se amontonaba en el horizonte.

El martes por la tarde se encontraron en la Biblioteca, en la Mesa Redonda de Cortázar y el Cincuentenario de Rayuela. Se sentaron juntos —Leopoldo, Beatriz, el rubio y Samanta— con el pelo mojado a pesar de los paraguas. El rubio tomaba notas y a cada rato miraba a la izquierda con el rabillo del ojo, no sé si a ella o a él. Por la derecha Samy lo trabajaba a la perfección, esos ojitos negros que invitan, la naricita respingada que provoca, las manitos distraídas que se posan. Pegaba cada suspiro que hasta el papel del cuaderno se endurecía. Entre un asombro de lástima, te juro que casi envidié al infeliz. Rajé antes que terminaran porque había prometido ayudar con la logística. Cagnazzo se había tomado el palo, o enfermado, para el caso lo mismo. Iván parecía más taciturno que disgustado. Puro italianaje mirón, dije sonriendo para distanciarle las cejas, un poco por despegarme de Samy. Siguió igual, con una gravedad distinta a la habitual. No entendí cuando me habló. Te juro, che, pensé que me estaba cargando hasta que dijo:

—A vos te lo digo ahora porque sos hombre. Marcarlo no basta.

El resto lo escuché a rebanadas. Apenas tenía oídos para los objetos que alineaba en la mesa: el chasquido del cuchillito curvo, el crujido de la pinza afilada por un lado y dentada por el otro, el retumbe de un tacho grande —…conviene esterilizarlo todo, no queremos… — el tamborileo del jarro de cinco litros, el escarceo del frasco con desinfectante, el tintineo de las esposas de acero, el rebote de la mordaza de cuero con pelota de goma, el traqueteo de la marca de hierro reforzado con mango de madera, —…conseguir un tres, si lo invertimos se…— el roce de la cuerda azul con pintas blancas, el secreteo de las páginas de un manual de veterinaria cuyas ilustraciones insistió en mostrarme —…más fácil de lo que parece.

En aquel momento comprendí la repentina enfermedad de Cagnazzo y experimenté los síntomas. ¡De acá! Quise decirle que parara un poco, aquello no era lo acordado y nos iba a meter en un quilombo de verdad. Bastó levantar la vista para comprender que no lo convencería. En aquella casilla de paredes desnudas los argumentos sobraban. Si vos querés, llamalo el valor de la cobardía, el calor de la pasión. No había tu tía. Yo acepté sin decir palabra.

El miércoles despertó con la lluvia del martes. El cielo tronaba los dedos a ratos; la chica del tiempo pronosticaba precipitaciones y tormentas desde el Centro a la Patagonia. Menos visibilidad y testigos, pensé almorzando una seca en la cama. Cuando llegué a la Facultad, el sastrecillo y Samanta estaban presenciando un panel de cubanos y de cubanófilos engreídos discutir la supuesta diferencia entre cubanía y cubanidad. Para colmillo de tales, un miembro del público que parecía mamado como una cuba los azuzó preguntando si la isla (¿no era un archipiélago?) formaba parte de Latinoamérica. Aquella tortura se prolongó hasta que los organizadores los echaron para dar paso al otro panel. Resultó que el rubio conocía al presunto borrachín, Joseph o Pepe, porque venían de la misma universidad. El tal Pepe mascullaba un castellano ondulante y difícil de localizar; unas veces seseaba y asibilaba las vibrantes, otras zeteaba y se zampaba las oclusivas, nos voseaba y tuteaba, desmembraba y amontonaba caprichosamente los verbos con pronombres, ajustaba galicismos y anglicismos en unas frases de improbable largor, sudaba sintaxis latinista por los poros, desleía arcaísmos con neologismos. ¿Sabés qué me respondió cuando le pregunté de dónde venía? Que él venía de todas partes y hacia todas partes iba. Qué pelotudo.

El Pépedante participaba en el panel y el rubio insistió en escuchar la ponencia. Trataba aquel despropósito de la presunta falsificación de un Espejo, que por algún motivo se consideraba la Eneida de los cubanos. Pepe insistía en la falsedad y proponía otra épica fundacional, la pelea de un sacerdote crédulo y unos morenos tramposos contra unos demonios contrabandistas o un chamuyo parecido. Rajé antes del final, previa consulta con Samanta, para ir a esperarlos en el antiguo marcadero, pero tuve que regresar porque me llegó un texto diciendo que el nuevo no se despegaba. El plan original era invitar al rubio a tomar una birra en lo del gordo antes de la recepción para emboscarlo en la casilla, pero el Pepe se había pegado a la partida como una lapa.

La lluvia había parado cuando los encontré caminando pausado. El rubio iba entre Samanta y Leopoldo, el Pepe charlaba con Beatriz detrás. Ajusté los pasos y formamos dos tríos. Hablaban de los unitarios y los federales, y salió a relucir Echeverría y el Matadero. No entiendo cómo se la llevó, pero el Pepe se detuvo al doblar la esquina y me miró extraño para luego sonreír y alcanzar a los otros en dos zancadas sesgadas. Apartó bruscamente a los nuestros y le pegó una patada de caballo en el pecho al rubio, que salió volando y amarizó en un bache a medio arreglar, grande como una pileta comunitaria. ¡Qué mierda, loco! El rubio lo buscaba y lo insultaba en inglés, hundido en el fangal. Nosotros mirábamos al pateado reclamar cubierto de barro, y boquiabiertos admirábamos al pateador doblado de la risa. El Pepe se volteó hacia nosotros y citó con sorna:

—“Se amoló el gringo”.

Comprendiendo quién era, nos sumamos a la chacota, incitando con sarcasmo al inglés calculador a levantarse. Y creo que él comprendió algo, quizá la procedencia del toro, porque dejó de maldecir, cerró el puño en una mano cornuta, con el índice y el meñique apuntando al cielo, y se lo puso en la testa.

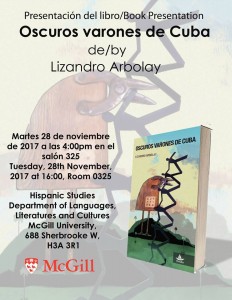

Lizandro Arbolay es narrador cubano afincado en Canadá. El presente relato es un capítulo de su libro Oscuros varones de Cuba que será presentado el 28 de noviembre en Montreal.