Diplomate et promoteur de la culture mexicaine et latino-américaine au Québec, Alejandro Estivill, le Consul général du Mexique à Montréal, parle d’une passion qui l’anime depuis sa jeunesse.

Par Raphaël Pirro

La diplomatie, comme la littérature, est un art dont les meilleurs praticiens sont ceux qui savent déchiffrer la nature humaine avec brio. Et dans les deux cas, pour y réussir son coup, une certaine habileté avec la langue et les mots est essentielle.

Ce n’est donc pas un hasard s’il existe une longue tradition d’écrivains portant le chapeau de diplomate : Romain Gary vécu à Los Angeles une partie de sa vie, au compte du Gouvernement Français. Pablo Neruda fut consul à Barcelone, Madrid et Paris, entre autres. Pour Gabriela Mistral, premier Nobel de littérature en Amérique latine, c’était aux États-Unis, en France, en Italie et en Espagne. Octavio Paz, légendaire poète mexicain, a aussi passé de longues années de sa vie au service de son pays dans les grandes capitales européennes, en Inde et ailleurs encore.

Une conversation avec Alejandro Estivill, Consul du Mexique à Montréal, permet de mieux comprendre en quoi ces deux mondes, opposés en apparence, se complémentent d’une curieuse façon. En poste depuis 2016, celui qui s’occupe d’entretenir et de renforcer les liens entre le Québec et le Mexique est aussi un écrivain dont les œuvres, à défaut d’être largement répandues, sont saluées par la critique pour la profondeur de leur propos et leur sens de l’humour unique.

********

« Je dois rester très humble», dit Estivill à propos de sa carrière littéraire.

Avec deux romans et un recueil de nouvelles à son actif, ce spécialiste de la littérature hispanique affirme que l’écriture est une activité qui lui reste chère malgré son quotidien qui l’en éloigne. S’il ne peut s’y consacrer comme il le souhaiterait, c’est d’abord et avant tout la nature prenante de son travail qui est en cause

« La quantité d’écrivains qui ont travaillé en diplomatie dans l’histoire du Mexique est énorme si on la compare à aujourd’hui, » dit Estivill. « Cela est largement dû à la façon dont se pratique la diplomatie de nos jours : elle ne permet tout simplement plus d’avoir de temps libre. Et le temps libre est une ressource nécessaire pour quiconque désire écrire. »

Le Consul cite Jaime Torres Bodet comme modèle de réussite, un homme qu’il considère comme étant l’un des plus importants diplomates de l’histoire du Mexique, peut-être même « le plus important de tous ». Bodet est reconnu aujourd’hui comme ayant joué un rôle de premier plan dans l’édification de l’UNESCO, organisation dont il fut le deuxième secrétaire général entre 1948 et 1952. Parallèlement, il fut membre de l’Academia Mexicana de la Lengua, l’équivalent de l’Académie Française pour la langue espagnole au Mexique.

Devenir Consul du Mexique à Montréal ne faisait pas partie de ses plans de carrière. Curieux de nature depuis son plus jeune âge, l’homme de 53 ans se découvrait une nouvelle passion à chaque semaine : « mon problème n’était pas que je n’arrivais pas à trouver ce que j’aimais, mais plutôt que tout me passionnait ! »

Le jeune Alejandro Estivill, féru de lecture, fera finalement le saut en littérature lorsque viendra le temps de se choisir un parcours universitaire. Et il ne fera pas les choses à moitié : il entreprendra des études du baccalauréat jusqu’au doctorat. Il couronnera son parcours avec une thèse sur le dramaturge et homme religieux espagnol du XVIIème siècle Tirso de Molina.

Ne sachant quel chemin emprunter à la fin de ses études, c’est sa femme Flora qui le poussera à se lancer dans la diplomatie : « elle voyait bien que j’étais un news junkie et que j’aimais m’informer sur tout, tout le temps. « Pourquoi ne pas te lancer dans la diplomatie mexicaine ? », m’a-t-elle dit. » Il décidera de jumeler sa vocation d’écrivain avec sa passion pour le politique et le culturel.

Sa carrière débutera officiellement en 1993 alors qu’il est envoyé au Costa Rica au compte du Ministère des affaires étrangères du Mexique. Sa formation littéraire sera mise à profit dès le départ en rédigeant les discours de José Ángel Gurría. Gurría est le secrétaire général de l’OCDE depuis 2006. « Mes capacités d’écrivain étaient canalisées à travers la diplomatie, » raconte Estivill de cette époque.

Il deviendra tour à tour chef de cabinet pour le sous-ministre, directeur des affaires culturelles et directeur des relations avec l’Amérique du Nord, toujours pour le Ministère des affaires étrangères mexicain. Il sera transféré à l’ambassade mexicaine de Londres comme chargé d’affaires et reviendra comme chef adjoint à l’ambassade mexicaine des États-Unis. C’est en 2016 qu’il posera ses valises à Montréal.

« La qualité principale recherchée par le Mexique auprès de son personnel des services étrangers est sa capacité de communiquer clairement et de façon convaincante, rassembleuse. Il faut comprendre les nuances et s’en servir pour éviter les contre-discours et en même temps provoquer une convergence des voix, » dit-il.

Après s’être éloigné de l’écriture pendant un certain temps, Estivill aura la chance d’enseigner la littérature hispanique à l’Université d’Harvard pendant un an au début des années 2000. C’est durant cette période qu’il trouvera l’opportunité de travailler sur son premier roman, El Hombre bajo la piel, un récit mettant en scène un professeur de théologie d’une université américaine qui se retrouve en prison.

Quelques années auparavant, en 1996, un groupe de jeunes écrivains mexicains publie un manifeste dont l’objectif est d’insuffler un vent de changement dans scène littéraire latino-américaine : ainsi est apparu El manifiesto del Crack, un document qui marquera l’entrée en scène du groupe auquel on a rattaché le nom de « génération du crack ». Alejandro Estivill, dont le nom n’y apparaît pas, fut néanmoins un acteur de la première heure à la genèse du mouvement.

« L’histoire de la « génération du crack » est assez bizarre. À l’époque de sa publication, les manifestes étaient passés de mode, tout comme l’envie de se conformer à un groupe ou d’adopter un style commun, d’être en rupture avec le passé, » raconte-t-il. En rétrospective, ce fut tout de même un succès.

Ces jeunes auteurs cherchaient à se distancier de la tradition littéraire du Boom latino-américain des années 60 et 70, marquée par le réalisme magique et la fiction historique façonnés par autant d’auteurs célèbres que Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes ou Mario Vargas Llosa. Sans vouloir répudier leur héritage, le groupe désirait rompre avec la marque de commerce qu’était devenue le « Boom » pour faire reconnaître l’originalité de leur approche.

« Ce qui est beau avec la génération du crack, c’est qu’ils partageaient une vision avec les « Contemporains » des années 30, c’est-à-dire que tout comme eux, ils cherchaient des vases communicants avec le monde entier. Leur but était de se nourrir de tout ce qui se faisait ailleurs afin d’élever leur niveau esthétique sans perdre le caractère proprement mexicain de leur voix ».

« Ce qui est beau avec la génération du crack, c’est qu’ils partageaient une vision avec les « Contemporains » des années 30, c’est-à-dire que tout comme eux, ils cherchaient des vases communicants avec le monde entier. Leur but était de se nourrir de tout ce qui se faisait ailleurs afin d’élever leur niveau esthétique sans perdre le caractère proprement mexicain de leur voix ».

Les auteurs de la « génération du crack » n’ont jamais agi à l’intérieur d’un cadre rigide, car là n’était pas leur intention. Le mouvement a permis à une nouvelle génération d’écrivains de se faire une place bien à eux sur la scène littéraire. Certains atteindront un degré de succès considérable, notamment Jorge Volpi, un des auteurs mexicains contemporains les plus connus internationalement.

L’histoire de la « génération » est retracée et racontée par ses principaux protagonistes dans le livre Crack : Instrucciones de uso, paru en 2004. Estivill, qui ne se considère pas être une figure centrale du mouvement, y dévoile néanmoins son rôle ainsi que sa perspective unique en son sein.

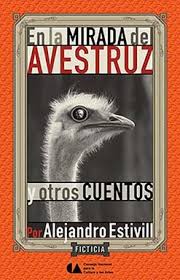

S’il dit être un auteur de peu d’œuvres, ce qu’il a publié jusqu’à date est le fruit de travail minutieux et de longue haleine. Son deuxième roman, Alfil. Los tres pecados del Elefante, est sorti en 2017, dix ans après son œuvre précédente, le recueil de nouvelles En la Mirada del Avestruz y otros cuentos.

« Pour paraphraser Jorge Luis Borges, je ne m’enorgueillis pas nécessairement de ce que j’ai écrit, mais le fait d’écrire m’a certainement permis à mieux lire, » dit-il. À une époque où la frontière entre la fiction et le réel semble de plus en plus floue, son expérience lui fournit des outils qui l’aident à décoder les tendances de fond.

Les transformations de la sphère publique sont ressenties par tous, mais pour un diplomate, ses implications sont profondes. « Lorsque j’ai commencé à travailler au début des années 90, il existait encore quelque chose comme la « vérité », ou la « version officielle des choses ». Tout le monde pouvait adhérer aux faits et voir le monde avec une certaine clarté. Aujourd’hui, ce n’est plus pareil. »

La chute de l’URSS et la fin de la guerre froide ont élevé le modèle occidental de social-démocratie comme paradigme dominant à travers le monde. De nombreux intellectuels ont proclamé la « fin de l’Histoire ». Ce serait une dizaine d’années plus tard, au début de l’ère Bush, mais surtout après les attentats du 11 Septembre, que des fissures dans l’idéologie commencèrent à apparaître.

« Je ne dis pas que l’on commençait à se créer un monde fictif, que les « fake news » commençaient à apparaître et que la vérité avait cessé d’exister du jour au lendemain. Différentes interprétations des faits ont toujours existé, et il a toujours fallu lire trente-cinq journaux pour se faire une idée des choses. » Ce qui a changé, en revanche, c’est l’espérance de pouvoir atteindre quelque consensus que ce soit. « Nous nous habituons à un monde plus variable, plus libre à interprétation de tout un chacun. »

La sphère publique au Mexique, elle, a récemment connu des bouleversements encore plus profonds. Et comme partout ailleurs, le pays n’est pas à l’abri de la cacophonie qui définie notre temps.

Selon le Consul, pour la majeure part du XXème siècle et jusqu’à la fin de la guerre froide, c’était un pays dont le discours officiel était très univoque et centré strictement sur ses propres intérêts. La philosophie dominante dans la classe politique était la primauté de la souveraineté de l’État mexicain : on préférait ne pas se mêler des affaires des autres et vice versa. Cela aurait servi à masquer certains manquements chroniques au niveau des valeurs démocratiques et des droits humains.

Selon le Consul, pour la majeure part du XXème siècle et jusqu’à la fin de la guerre froide, c’était un pays dont le discours officiel était très univoque et centré strictement sur ses propres intérêts. La philosophie dominante dans la classe politique était la primauté de la souveraineté de l’État mexicain : on préférait ne pas se mêler des affaires des autres et vice versa. Cela aurait servi à masquer certains manquements chroniques au niveau des valeurs démocratiques et des droits humains.

Au tournant des années 2000, le pays se démocratise rapidement et son discours se transforme. On ne craint plus l’opinion de l’Autre. Au contraire, on encourage les dialogues internationaux afin de s’en inspirer et on partage la part lumineuse du Mexique.

« Dans un monde où je devais presque toujours suivre la ligne du discours officiel du gouvernement, aujourd’hui il est plutôt question de comprendre, de transmettre et de mettre en relief la somme de toutes les voix mexicaines. Le rôle de la diplomatie mexicaine n’est plus simplement d’être un porte-voix pour son gouvernement, mais se charge désormais de représenter la société civile mexicaine dans toute sa complexité », dit-il. De cette nouvelle dynamique émerge la valeur d’un parcours imprégné de littérature.

En tant qu’artiste et ancien directeur des affaires culturelles du Ministère des affaires étrangères, la culture est au centre de ses activités. C’est d’ailleurs le vecteur à travers lequel Estivill dit être en mesure de faire rayonner le Mexique. « Je me sens très chanceux d’être à Montréal, car justement, c’est un endroit où l’activité culturelle est centrale, » dit-il.

Les collaborations culturelles n’ont pas tardé à se concrétiser : le Mexique était le pays d’honneur au Salon du livre de 2016, l’année où le Consul entrait en poste à Montréal. « Ce qu’il y a de très intéressant au Québec, c’est la proximité qu’a le public avec ses auteurs, » dit-il.

Cette proximité avec l’auteur est une valeur qu’il faut chérir, selon lui. C’est aussi une mission personnelle qu’il se donne et que son métier lui permet d’accomplir. « Je resterai toujours un transmetteur de littérature. J’essaierai toujours, car c’est le merveilleux hobby que j’ai. »

Raphaël Pirro est un étudiant en journalisme avec une formation en géographie physique. Il est né à Montréal.

[…] Versión en francés […]