En febrero de 1968 Jorge Luis Borges fue invitado a dictar una conferencia en una universidad de Montreal. A partir de ahí, tres posibles historias se entrecruzan en este cuento, creando así, como escribió el propio Borges, “diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan”.

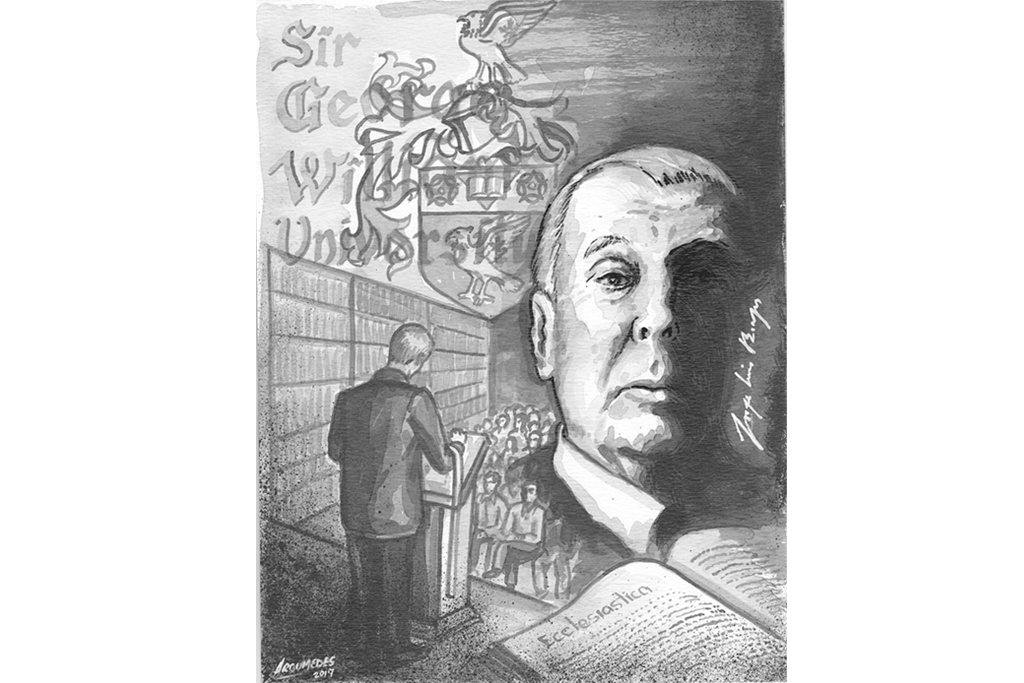

Por Gerardo Ferro Rojas / Ilustraciones de Luís Jacinto Argumedes Mateus

This morning, when I awoke, I felt, well, I was living in a kind of infinite space,

and suddenly, I am Borges.

BORGES en entrevista para la CBC Radio. Montreal, febrero del 68.

BIOY: La vida está hecha de partes reales y de partes irreales, tan delicadamente mezcladas, que no sabemos cuáles son más reales o más irreales.

BORGES: Las reales o las irreales. Tenés razón.

ADOLFO BIOY CASARES (Borges).

A

El 29 de febrero de 1968 Jorge Luis Borges dictó una conferencia en Montreal.

Desde septiembre del año anterior estaba en Estados Unidos contratado por Harvard como profesor invitado en la cátedra Charles Eliot Norton; aprovechando la cercanía, los directivos de la universidad anglófona Sir George Williams de Montreal lo invitaron a dictar una charla.

Era febrero del 68, tres meses después serían los acontecimientos de París.

Eso, por supuesto, Borges no podía saberlo. Tal vez ni siquiera intuirlo. Lo que sí pudo conocer, es que por esos años Montreal aún vivía su propia y particular revolución. Siendo como era, un hombre de libros, no sólo es muy probable que haya investigado un poco, al menos indagado entre conocidos sobre las particularidades de la ciudad que estaba a punto de visitar, sino que muy seguramente debía conocer algo sobre los franceses que desembarcaron en estas tierras y su confrontación histórica con los ingleses. De todas formas, cualquier indagación no debió ser demasiada, había sido contratado para hablar de literatura y a eso se limitaría. Para su coloquio en Montreal preparó una disertación sobre el papel de los sueños en la literatura inglesa.

Aquella tarde de invierno fue particularmente fría. Vistiendo un impecable traje negro y corbata roja bajo un grueso abrigo gris, una elegante ushanka de piel de castor y guantes de cuero, Borges entró al auditorio principal de la universidad a las 2.45, quince minutos antes de la hora de inicio. Elizabeth Brown, estudiante de literatura, lo llevaba del brazo; más atrás, el cónsul argentino Hugo Álvarez y el secretario de cultura del consulado, el señor Ernesto Dipalmi, conversaban con el decano de estudios literarios, Benjamin MacArthur, y el rector de la universidad, el señor Robert R. Clarke. Unos centímetros por detrás, Julia de Álvarez y Carmen de Dipalmi conversaban en español entre ellas y la señora Elsa Astete, esposa de Borges, que giraba la cabeza de un lado a otro siguiendo el rumbo acelerado de la charla. A la señora Astete se le veía incómoda, incluso intimidada; su sonrisa, podría decirse, era fingida: cada vez que intentaba ser más activa en la conversación, sus comentarios, por lo general cortos y ligeros, eran pasados por alto por la señora Dipalmi que la miraba con una sonrisa, le decía algo cortés y de inmediato cambiaba de tema mirando a su amiga, la señora de Álvarez. Una traductora de origen argentino estaba lista a descifrar para la señora Astete cualquier conversación en inglés o francés que se dirigiera a ella.

La conferencia inició sin retrasos. Aunque era evidente que conocía la lengua y su gramática, el inglés de Borges sonaba entrecortado, a veces difícil, por momentos hasta angustiante debido a un ligero tartamudeo que hacía inaudibles ciertas palabras; el acento porteño era una marca irrefutable. “Los sueños han sido los creadores de la literatura”, sentenció al inicio de su charla y, para comprobarlo, expuso en un amplio cauce de conocimientos y datos que abarcaron desde el siglo VIII hasta las postrimerías del XIX, la manera como éstos han influenciado la creación poética. Borges habló de Coleridge, de De Quincey, de Wordsworth, de Lewis Caroll, y, por supuesto, de Stevenson. Al inicio de su exposición, se detuvo en una anécdota particular extraída de la Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum del Venerable Bebe. En ella, Bebe narra la historia de Caedmon, un pastor sajón, pobre e iletrado, que vivió toda su vida sin saber que, quizá, fue él el primer poeta de su lengua. En la historia contada en el Ecclesiastica, Caedmon sueña con un ángel; en el sueño, el ángel se le acerca con un arpa y se la entrega pidiéndole que cante para él y para todos, la creación del mundo. A partir de ese momento, el ignorante Caedmon adquiere la capacidad de versificar su habla y convertir sus palabras de labriego en las de un poeta.

La poesía tiene el don sagrado y terrible de cantar la creación del mundo, es lo primero que se intuye como mensaje en la anécdota de Babe, y es, sin duda, la razón por la cual Borges la trajo a colación aquella tarde helada de Montreal. Lo segundo, es que la vida real y la vida del sueño están conectadas por un pasaje indescifrable y misterioso; ambas son ciertas y complementarias; el papel del poeta es quizá el de simbolizar para el resto las profundidades de ese pasaje. ¿Pero de la creación de qué mundo habla la poesía? ¿Cómo diferencia el poeta en qué lado del pasaje se encuentra?

B

1968 fue año bisiesto según el calendario gregoriano. El 29, el último día de febrero, fue la conferencia de Borges. Un día que bien pudo no existir, pero que existió. Un día que flotaba en el limbo de los días.

Nada tenía que saber Borges sobre Montreal, mucho menos de su tranquila revolución y sus ensoñaciones políticas. No era eso lo que le interesaba. Borges, sin duda, todo un Chesterton de la pampa, un Martín Fierro adicto a las enciclopedias británicas, debía estar pensando en cuchillos, en laberintos de espejos y en los campos de Cambridge, no en otra cosa. Su abrigo no era gris sino azul oscuro, y la conferencia, por cierto invadida de repeticiones de otras conferencias ya dictadas, fue a las siete de la noche, no en la tarde. El frío no era menos intenso que otras veces.

Guiado del brazo por una estudiante cualquiera, Borges subió paso a paso los escalones hasta llegar al escenario. El público aplaudió. Borges vaciló antes de seguir, dirigió su cabeza hacia las sombras grises y amarillas de donde provenían los aplausos, y levantó la mano izquierda, la que no sostenía el bastón, en señal de saludo. La estudiante lo guió hasta su asiento, le indicó la distancia entre su mano y el vaso de agua, acomodó el micrófono en la mesa y se retiró. Mientras toda aquella ceremonia se producía, Elsa Astete, su esposa, se sentaba en la primera línea de bancas. La acompañaban algunos directivos de la universidad, el decano de estudios literarios, y un joven estudiante de aspecto anglosajón que, por alguna razón irrelevante para esta historia, debía hablar español pues le servía de traductor.

La conferencia empezó veinte minutos después de la hora acordada y se prolongó, contando el tiempo de las preguntas, por una hora y doce minutos. Pero no es la conferencia lo que nos interesa. Camuflados entre el público, estaban Martina Domínguez, hija de inmigrantes argentinos llegados a Canadá en el año 56 cuando la niña tenía escasos 6 años, y Lucian Gragnon, su novio, dos años mayor que ella, dependiente de una librería anarquista de la rue Sainte-Catherine. Ambos miraban a Borges con devoción y angustia. “… we may also think of dreams as being the creators of literature”, escucharon decir los jóvenes y, a pesar de su escaza comprensión del inglés, creyeron entender lo que oían.

—Hay que estar atentos—le dijo Lucian a Martina en francés—, cuando acabe la conferencia atacamos.

C

Al llegar a la suite del hotel, Borges se sintió exhausto. La conferencia había transcurrido en completa normalidad, como tantas otras, y las preguntas de los jóvenes montrealeses le parecieron tan inteligentes y cálidas como las de tantos otros estudiantes alrededor del mundo. El cansancio lo atribuía a otras razones: la prolongada recepción en el salón contiguo a la conferencia, la cena aburrida en el restaurante, los comentarios excesivamente halagadores, a veces insulsos, de los directivos. Pero sobre todo, lo exasperaba el cuchicheo constante de Elsa, sus apuntes desatinados, esa risita nasal que la caracterizaba, siempre fácil y prolongada por cualquier bobería, que a Borges no sólo empezaba a desesperar después de los escasos cinco meses de matrimonio, sino que lo apenaba. “¡Madre tenía razón, para qué casarse a estas alturas!”, pensó mientras su esposa lo ayudaba a sentarse en el sillón del cuarto de hotel.

—¿Te enciendo la lámpara, Georgie?

—Como quieras, me da igual.

La mujer encendió la lámpara y se fue hasta el televisor. Empezó a buscar canales sin éxito.

—¡Qué aburrido, che! Todo en francés; no entiendo nada. ¿Podés traducir por mí, Georgie?

Dejó un canal cualquiera y caminó hasta el pequeño refrigerador. Se sirvió un vaso de agua mineral.

—La conferencia estuvo genial. ¡Mejor aún la recepción! ¿No te pareció divertidísimo el decano? Un hombre muy educado y encantador, ¿cierto?

—Alguien sentenció alguna vez, con acierto, que el encanto y la educación son incompatibles: detrás de todo encantamiento se oculta un baboso.

—Mirá que a veces sos desesperante, Georgie. A ver, ¿quién dijo semejante cosa?

—No recuerdo.

—Si no fuera porque tenés todos esos libros, creería que esas frases te las inventás vos mismo, querido.

—Quizá es por eso…

—¿Qué dijiste? No te escuché. Ya sabés que no me gusta cuando hablás en susurros.

—Pero a mí me gusta hablar en susurros, Elsa…

—Como sea. ¿Ya querés acostarte?

—Preferiría que antes me leyeras algo.

—Georgie… ¿a estas horas? De verdad que estoy exhausta… Es mejor si te acostás.

—No, todavía no. Acostate vos si querés.

—¿Y después quién te lleva a la cama, ah?

—¡Pues me quedaré aquí!

—Por favor, no seas remilgoso, Georgie. Es mejor que te acostés.

—Antes de acostarme necesito pensar un rato, sino no duermo.

—Pensar en qué, si todo el tiempo estás pensando. ¡Hasta dormidos debés pensar! No veo la diferencia si te acostás. Voy a cambiarme.

Elsa dejó el vaso vacío sobre la mesa en el centro de la habitación y caminó hasta el baño. Antes de cerrar la puerta, se detuvo para observar a su esposo sentado en el sillón: la luz de la lámpara iluminaba la mitad de su cuerpo; estático como estaba, aún con su traje puesto y las dos manos apoyadas sobre el mango del bastón, tenía la actitud de alguien que espera. Aunque desde el ángulo en que lo miraba no podía verle la cara, a Elsa no le fue difícil imaginar su rostro perplejo; imaginar, sobre todo, sus ojos abiertos, fijos, no en el televisor que seguía encendido, sino en un punto indeterminado que parecía abarcar todos los demás puntos de la habitación. “Una mirada que asusta”, pensó Elsa como tantas otras veces, pues no dejaba de intrigarle la idea de que la ceguera, sobre todo la de alguien como su marido, fuese la forma más cruel de clarividencia.

—Lo que necesitás es dormir, querido—le dijo por fin—. Mañana regresamos a Jarvar.

A

La conferencia, que se extendió hasta las 4.30 de la tarde, fue todo un éxito. Una vez finalizada, la universidad ofreció un brindis en el salón de reuniones contiguo al auditorio principal, al que se sumaron algunos profesores y alumnos destacados. A pesar de que las dimensiones del salón eran amplias, la imponencia de la biblioteca victoriana que cubría las paredes oprimía a los 16 invitados a la recepción. Una mesa de pino de doce puestos sin sillas, ocupaba el centro de la estancia. La biblioteca ascendía unos seis metros hasta el techo. En toda esa área el único espacio no invadido por libros eran las dos puertas de las paredes frontales, las más pequeñas del salón rectangular; por una entraron los invitados y por la otra lo hacían dos meseros, encargados de las bandejas de canapés y copas de vino ubicadas sobre la mesa. Los primeros minutos, luego del brindis de rigor, la sensación asfixiante se incrementó: todos querían rodear a Borges, hablar con él, hacerle preguntas, confrontar algún pasaje de un cuento, pedir explicación por un verso, o incluso, como si se tratara de una enciclopedia andante, corroborar una cita. Borges, siempre amable, trató de responder a la mayoría de los interrogantes.

Con el paso de los minutos el ambiente se fue relajando, y después de algunas variantes y movimientos, los 16 invitados quedaron distribuidos en tres grupos. El estudiante Thomas —cuya tesis doctoral analizaba aspectos políticos de la obra borgeana—, acomodó una de las pocas sillas del salón para que Borges se sentara, y en torno a él se ubicó el círculo principal de la reunión: era el más numeroso de todos y estaba conformado por los profesores de literatura Laroche y Ferguson, directores de los departamentos de literatura hispánica e inglesa respectivamente, y el profesor Miranda, experto en literatura latinoamericana. Además del estudiante Thomas, complementaban el grupo los estudiantes Morneau —cuya tesis doctoral se interesaba por los elementos sicológicos de la obra—, y Evans —cuyas consideraciones sobre características místicas en La biblioteca de Babel, Las ruinas circulares y El jardín de los senderos que se bifurcan, le darían su título de maestro en literatura hispánica—. Completaba el grupo la señorita Brown, que se había tomado bastante a pecho su papel de lazarillo y no se le despegaba al escritor ni un solo instante. Cerca de ellos, el segundo grupo tenía como centro al decano MacArthur, interesado en temas más cotidianos de la vida bonaerense, puesto que él y su esposa planeaban unas vacaciones ese verano. La esposa del cónsul, doña Julia de Álvarez, fumaba divertida mientras se reía y respaldaba con comentarios en inglés las ocurrencias de la señora Astete, que para entonces, más relajada entre risas y chistes, ya había hablado de Mar del Plata, de los biscochos del café Tortoni y las magdalenas del Gato Negro, de las bondades del bife de chorizo y de algunos recovecos ilustres de la Boca en donde era fácil y barato aprender a bailar el tango. La señora Dipalmi, por su parte, participaba de los chistes, pero cada cierto tiempo, sin decir nada, se retiraba hasta el rincón del salón donde se reunía el tercer y más reducido de los grupos. Al llegar, siempre encontraba dialogando en inglés a su esposo con el cónsul Álvarez y el rector Clarke, sobre temas que consideraba de la más suma importancia pues el diálogo era bastante discreto. Cuando se aburría de la conversación, o ante alguna seña de su esposo, la señora Dipalmi regresaba otra vez al lado de la señora de Álvarez, encendía un cigarrillo y se incorporaba con una sonrisa al diálogo de la señora Astete, que avanzaba a buen paso y ya iba por las capacidades innatas para el performance de cantantes como Palito Ortega o Leonardo Favio. La traductora argentina, cansada por la velocidad de la charla, no dejaba de mirar hacia el grupo en donde Borges, creía ella, debía estar hablando de cosas más interesantes.

Distraído como estaba con la conversación (el profesor Ferguson insistía en hablar de Chesterton), Borges jamás se enteró de cómo iniciaron las cosas. Tampoco lo supieron ninguno de los que lo rodeaban, ni ninguno de los que seguían conversando en el tercer grupo. Cosa diferente sucedió con el grupo que, risueño, seguía la charla traducida entre la señora Astete y el decano MacArthur. De un momento a otro, las risas cesaron y todos se quedaron atónitos ante el español desenfrenado que seguía brotando de la boca de la esposa de Borges sin encontrar equivalencias en inglés. La señora Astete también cayó en cuenta, y todos, como accionados por un mismo mecanismo, giraron la cabeza en dirección a la traductora.

—Me disculpa, pero usted sólo habla macanas, señora—le dijo la joven en perfecto argentino y, ante la perplejidad de las señoras y la incomprensión de MacArthur que intuyó algo serio, remató en español y francés—: No se muevan de aquí.

La joven levantó su mano para hacer una señal a los meseros; caminó hasta la puerta principal del salón y la aseguró. Al otro extremo, uno de los meseros hizo lo mismo con la puerta por donde él y su compañero entraban y salían con canapés y vinos. La traductora agarró una copa y con una cucharita golpeo en el cristal hasta obtener la atención de todos. Entonces, con toda la calma del mundo, volvió a dejar la copa sobre la mesa y sacó un revólver de su bolso. El desconcierto de todos se confundió en una sola exaltación.

—Nadie se mueve de aquí—dijo en francés, apuntándolos—. Somos del FLQ, el Frente de Liberación de Québec. Si colaboran, esto durará sólo unos minutos.

El profesor Miranda aseguraría luego que, al escuchar las palabras de la joven, Borges esbozó algo parecido a una sonrisa.

B

A las 8.30 de la noche, Martina y Lucian se pusieron de pie con el resto del público para aplaudir.

—Fue una gran conferencia, hay que admitirlo—sentenció Martina.

—Es cierto… el tipo sería más grande si no fuera un fascista.

—Lo que más me gustó fue cuando habló de Stevenson… Imaginarse que dentro de poco lo tendremos cerca. ¿Crees que nos firmará los libros?

—Seguro, en esa situación hará cualquier cosa—aseguró Lucian y, tocando el maletín que llevaba terciado en su pecho, agregó—: Lo importante es que nos firme la declaración para el FLQ.

—Por supuesto—le dijo Martina mirándolo, sin dejar de aplaudir—. ¿Qué dices, atacamos ya? ¡Estoy demasiado ansiosa!

—Todavía no—decidió Lucian—, hay demasiada gente con él.

Era cierto. Una vez terminada la conferencia, la estudiante que lo ayudaba llegó de inmediato a su encuentro. Los siguientes en subir al escenario fueron los invitados y directivas de la primera hilera de asientos, seguidos por Elsa Astete, que no paraba de bostezar a causa del hambre y el sueño. En pocos minutos, Borges fue rodeado por todos ellos. Imposible acceder a él de esa manera.

—Hay que esperar otro momento—ratificó Lucian.

—Bueno, pero al menos acerquémonos, desde aquí no podemos hacer nada—dijo Martina y, sin esperar la respuesta de su novio, empezó a caminar hasta el escenario en contravía de los estudiantes que empezaban a abandonar la sala.

Lucian la siguió de cerca. Miraba a Martina y miraba al grupo que rodeaba a Borges. Martina se abría paso entre los cuerpos y, cada tanto, levantaba la cabeza para observar su objetivo: el grupo, encabezado por Borges y su lazarilla, ya caminaba hasta los escalones. “En un punto nos encontraremos de frente”, calculó Martina y volteó a mirar a Lucian, cuyo gesto le confirmó que también pensaba lo mismo. Se equivocaron por un par de metros. Cuando llegaron a las escalinatas del escenario, ya Borges y los invitados atravesaban una de las salidas laterales. Martina cruzó la puerta entre varios estudiantes y, una vez al otro lado, se detuvo para esperar a Lucian.

—Acaban de entrar en ese salón—le informó cuando lo tuvo de frente, mirando en dirección a la puerta cerrada de un salón contiguo. Varios estudiantes esperaban en la puerta con libros en la mano.

—¿Qué hacen ahí?—preguntó Lucian.

—Quién sabe—dijo Martina—, quizá se trata de un brindis.

—¿Un brindis? Hemos debido pensar en eso… Si hubiéramos tenido más ayuda del FLQ yo hubiera podido infiltrarme como mesero, por ejemplo.

—Y yo como traductora…

—Tú no hablas inglés, Martina.

—Tú tampoco. En todo caso tienes razón: han debido ayudarnos más, pero eso ya no importa.

—Sí, ya no importa. Tenemos que demostrarles que podemos hacerlo solos.

—¿Entonces qué hacemos ahora?

En efecto, se trataba de un brindis: un mesero salió del salón llevando una bandeja vacía de canapés.

—Mira—le dijo Lucian—, estoy seguro que volverá a entrar con más. Yo digo que nos metamos a la fuerza con el mesero.

—¿Estás seguro que es una buena idea? Ese salón debe estar lleno de gente.

—No hay otra opción.

—Y además están todos esos estudiantes.

—¡No hay otra opción, Martina! ¿Ya se te olvidó por qué estamos aquí? ¿Tienes miedo? ¿Ya se te olvidó cuál es nuestro objetivo, lo que podemos lograr para nuestro país si Borges firma la declaración?

Martina no tuvo tiempo de responder: el mesero que había salido ahora estaba de vuelta aunque sin nada en las manos.

—Vamos, es ahora—dijo Lucian y caminó en dirección al salón.

Martina lo siguió; no habían avanzado más de un metro cuando las puertas del salón volvieron a abrirse. Esta vez era Elsa Astete la que encabezaba el grupo; su aburrimiento había sido reemplazado por una risa frívola y constante mientras conversaba, por intermedio de un cansado traductor, con algún miembro de la directiva universitaria. Detrás de ella, Borges caminaba agarrado del brazo por la estudiante, conversando en inglés sobre un tema que ni Martina ni Lucian alcanzaron a distinguir. Se detuvo a pocos metros de ambos para firmar (su mano siempre guiada hasta la página por su fiel lazarilla) algunos libros. Lucian y Martina miraron abstraídos la imagen cercana del lejano maestro. Un leve movimiento de la cabeza de Borges en dirección hacia ellos, un pequeño cruce entre sus ojos ciegos y la mirada de Martina, le hizo pensar a ésta que quizá, desde su ceguera, Borges la miraba. Pero el viejo ciego volvió a estampar su firma en otro libro y siguió su camino.

—¿Y ahora qué hacemos?—preguntó la chica, aún extasiada.

Lucian no necesitó mucho tiempo para decidirlo:

—Hay que seguirlos, donde sea que vayan hay que seguirlos—le dijo.

C

Cuando Elsa salió del baño, Borges seguía en la misma posición.

—¡No te has movido un centímetro, Georgie!

—Ya te dije que necesito pensar.

—Mientras me cambiaba en el baño me di cuenta de algo: hoy has estado muy extraño, querido. Desde antes de la conferencia. Vos tenés tus maneras, yo tengo las mías… pero de verdad que has estado extraño. ¿Te pasa algo? ¿Te sentís incómodo?

—Dame un poco de agua, por favor.

Elsa fue hasta la nevera y sirvió un vaso de agua natural, luego atravesó la sala de la suite hasta el sillón donde su marido continuaba en la misma posición inalterable. Elsa le puso el vaso en la mano.

—¿Querés que te lea? Puedo hacerlo, en realidad ya no estoy tan cansada.

—No, ya no—le respondió Borges después de beber, devolviéndole el vaso—, sólo necesito pensar.

—Entonces te acompaño mientras pensás—le dijo ella, sentándose en el sofá de al lado.

—Prefiero estar solo, podés irte a acostar.

—Pero Georgie, cómo vas a irte a la cama, cómo te vas a cambiar.

—¡Puedo hacerlo solo, Elsa, conozco el camino! ¡Estoy ciego, no soy un cretino!

—¡Por Dios, Georgie, nadie ha dicho eso! De verdad que estás extraño, ¿por qué no me decís qué te sucede?

—No lo entenderías.

—¿Ya ves? ¡Siempre es lo mismo contigo! Ahora sos vos el que me trata como una cretina. Yo no me he leído todos los libros que usted, señor Borges, pero puedo entender lo que le pasa a mi marido, ¿no crees?

Borges aligeró la tensión de su postura y condescendió con una leve inclinación de la cabeza.

—Disculpame, Elsa. Es cierto, puede que haya estado extraño. Pero la verdad, es el día el que ha estado extraño; lo extraño es lo que ha sucedido en este día, no yo.

—¿Y acaso qué ha sucedido? Esta mañana fue la entrevista con ese periodista de la CBC, después almorzamos y descansamos; después fue la conferencia en la universidad y luego la cena. Quizá ha sido un día un poco extenuante, es cierto, pero nada diferente a otras veces, ya deberías estar acostumbrado…

—Eso es cierto. Pero desde que me levanté hoy, y mucho más desde que llegamos a la universidad para la conferencia, he sentido que este día se ha estado repitiendo al menos dos veces.

—¿Repitiendo?—exclamó Elsa extrañada —, ¿pero repitiéndose en dónde, Georgie?

—Es como si ya lo hubiera vivido, o lo hubiera soñado, y yo fuese consciente de que ese sueño es también la vida que estaba soñando vivir. No es un déjà-vu, Elsa, es algo más. Es la certeza absoluta de estar, al menos, en tres partes diferentes: aquí, contigo, y en otros dos lugares.

—¿Pero qué lugares?

—Estos mismos lugares, Elsa, pero ligeramente modificados.

—Georgie, estás desvariando. Te recuerdo que esto no es un cuento tuyo. Una cosa es lo que escribís y otra muy distinta es la realidad.

—La realidad… la realidad… —repitió Borges con desprecio—. ¿Dime, cómo podés estar tan segura de eso que llamás realidad?

—¡Entonces yo soy una invención!—exclamó Elsa con ironía, poniéndose de pie de un salto—. ¡Esto es la realidad, Georgie! Este cuarto de hotel en Montreal, es la realidad. La nieve que está cayendo por la ventana, es la realidad. ¡Este televisor que me tiene harta, es la realidad!—Elsa caminó hasta el televisor y lo apagó, luego volvió al sillón y se inclinó hasta acercarse al rostro de su marido—. Este sillón es la realidad. Tú, sentado en el sillón como esperando a que alguien de ese mundo repetido atraviese la puerta, es la triste realidad, querido.

Borges creyó escuchar algo en las palabras de Elsa: su entrecejo se arqueó y levantó levemente la cabeza como quien acaba de ser poseído por la luminosidad de una idea, o un sueño. “Eso es: estoy esperando a alguien…”, pensó Borges y alcanzó a balbucearlo.

—¿Qué dijiste?—le preguntó Elsa volviendo a su posición erguida.

—Nada, no importa.

Elsa expiró un profundo y sonoro suspiro de desespero.

—Necesito tomar algo—dijo, y volvió a atravesar el comedor central de la suite hasta la nevera. Sacó una botellita de vino blanco y se sirvió medio vaso. Desde ahí, su esposo en el sillón quedaba de espaldas a ella; comprobó, sin embargo, que el reflejo frontal de Borges alcanzaba a verse en la pantalla del televisor apagado. Movía la boca como hablando solo. Sus ojos, que seguían atemorizándola, no se estaban quietos, se movían de un lado a otro al igual que su cabeza, “como si leyera o escribiera en el aire”, dedujo Elsa sin atreverse a decirlo.

—¿Qué día es hoy?—preguntó Borges de repente.

Elsa miró el reloj en una de las paredes: eran las 10.30 de la noche.

—Todavía es lunes 29 de febrero.

—29 de febrero de 1968—precisó Borges—. ¡Qué extraño! Quizá sea por eso.

Elsa no entendió; prefirió no preguntar y terminar su vino.

A

Los meseros se encargaron de los rehenes mientras la chica daba instrucciones en francés.

—Manténganse tranquilos y en silencio y terminaremos pronto—les prometió la mujer, con el revólver en la mano pero sin apuntarles. Uno de los meseros llevaba una escopeta corta, el otro una pistola.

—¡Esto es un abuso!—exclamó el rector Clarke—. Exijo que esto acabe de inmediato.

—Le he pedido silencio, señor rector—le dijo la chica sin alterarse—. Y de ahora en adelante aquí sólo hablamos en francés, ¿entendido?

Los meseros reunieron a todos los invitados en un solo grupo y los llevaron hasta el rincón superior de la sala. El de la escopeta se veía nervioso, sus ojeras y la barba despuntada le daban el aspecto de alguien que no ha dormido en varios días; él mismo, una vez que todo el grupo estuvo reunido, dio dos pasos hasta quedar al lado de la puerta que minutos antes utilizara para entrar y salir con las bandejas y, desde allí, sin dejar de apuntarles, los vigiló. El mesero de la pistola, más joven que su compañero, en cambio, lucía reluciente en su disfraz: el corbatín derecho, el chaleco impecable, los zapatos negros recién lustrados; fue él quien les pidió a los rehenes que se sentaran en el piso. Todos protestaron.

—¡Al suelo todos!—repitió la chica y, acercándose al grupo lo suficiente, tomó del brazo al invitado principal; le habló en español—: Por supuesto usted no, señor Borges, usted viene conmigo.

La señorita Brown trató de intervenir pero la sola mirada de la traductora la contuvo; se quedó callada y se sentó al igual que el resto, entre murmullos y quejidos.

—Su consulado debe tener más cuidado con las personas que contrata—le dijo el rector al cónsul Álvarez mientras se aflojaba la corbata—, ¡la traductora era responsabilidad de ustedes!

—¡Y los meseros responsabilidad de la universidad!—le recordó Álvarez.

—Por favor, mantengamos la calma, señores—aconsejó el secretario de cultura.

—Aquí los únicos culpables son los terroristas del FLQ—dijo con frialdad el decano MacArthur.

Las señoras de Álvarez y Dipalmi encendieron un cigarrillo y la señora Astete les pidió uno. A la esposa del secretario le temblaba la mano cuando se llevaba el cigarrillo a la boca, siempre mirando nerviosa en dirección a su marido; a su lado, la mujer del cónsul fumaba largas bocanadas, una tras otra, sin mover un ápice su cabeza erguida, mirando en dirección a sus captores; un poco más atrás, como escondida, con el rostro descompuesto por el pánico, la esposa de Borges era incapaz de fumar sin toser y respiraba con dificultad. Los profesores, en cambio, permanecían en silencio. Los estudiantes, por su parte, cuchicheaban entre ellos comentarios que debían ser graciosos pues algunos alcanzaban a sonreír; el estudiante Morneau, en un acto de síntesis, concluiría luego que las características de aquel secuestro fueron absurdas, patéticas y, en efecto, risibles.

Borges permanecía inalterable, sin decir nada, dejándose llevar por la mujer que lo agarró del brazo y lo condujo hasta el lado opuesto de la sala hacia la mitad de la mesa central, lo más alejado posible del grupo de rehenes. La mujer le pidió que se detuviera, y trató en vano de buscar con sus ojos la mirada de Borges que, en ese momento, se encontraba abstraída en un punto alto de la biblioteca. La chica lo miró con desconcierto; al cabo de un instante, la tos de la señora Astete y una nueva solicitud explicativa por parte del rector Clarke, la trajo de vuelta a su realidad: buscó una silla y se la acercó a Borges.

—Siéntese aquí—le pidió en español, y dirigiéndose al mesero bien vestido, dijo con voz firme en francés—: Si el rector sigue hablando tápale la boca; haz lo mismo con los otros—. Luego volvió a mirar a Borges, e inclinándose lo suficiente para hablarle al oído, continuó—: Usted no es como ellos, usted es un hombre inteligente que nos va a colaborar en todo, ¿no es cierto?

Aún inclinada, la mujer se separó unos centímetros del rostro de su cautivo para escuchar su respuesta.

—Su voz me parece conocida—le dijo Borges, como si rumorara un secreto—. ¿Es posible que nos conozcamos de otro momento?

—No lo creo—le dijo la mujer sin cambiar de posición.

—Podría decir que estoy casi seguro de reconocer su voz—insistió Borges—. No por su acento porteño, que el francés no ha podido eliminar del todo, sino por cierta familiaridad que descubro en ella. ¿De verdad no nos conocemos de antes?

—No. Quizá se debe a que he sido la traductora de su esposa durante todo el evento, por eso usted recuerde mi voz y la confunda con otra.

—No, no la confundo. Es la voz, es su voz. Estoy seguro que hay algo más.

Desde el otro extremo de la sala el mesero más joven llamó la atención de la chica, “¡qué está pasando!”, le gritó. Pero para entonces ésta ya había descubierto algo en los ojos extraviados de Borges, algo en la manera como mantenía abierta su boca con la cabeza inclinada hacia arriba, que la hicieron confundirse, hipnotizarse con aquel semblante. El mesero se le acercó y tuvo que tocarle el hombro para despertarla.

—¿Qué te pasa?

—Yo creo que nos observa—le susurró en el oído.

—Está ciego.

—Pero mírale los ojos, hay algo en ellos que asusta.

—No hay tiempo para eso, hay que seguir. Voy por las cosas.

La chica se quedó observando a Borges mientras que su compañero fue hasta el rincón de los rehenes. “¡Esto es un abuso contra un hombre ciego!”, exclamó el rector. “Les recuerdo que somos diplomáticos, esto se ha convertido en un problema internacional”, comentó a su vez el cónsul Álvarez. “No van a ganar nada con esto”, dijo el decano MacArthur. “¡Que alguien haga algo!”, exclamó la señora DiPalmi entre los brazos de su esposo, y el acceso de tos de la señora Astate se incrementó a causa de los nervios, pero ni la una ni la otra logró la más mínima respuesta de la señora de Álvarez, que ya iba por su tercer cigarrillo consecutivo. El profesor Ferguson declararía luego que aquellos momentos fueron tensos: sabían que la situación era de riesgo, pero por alguna razón se sentían a salvo. El profesor Miranda estaría de acuerdo con la apreciación, y el profesor Laroche trataría de explicarla aludiendo que tal sensación de seguridad era posible gracias a que las dimensiones del ilustre homenajeado convertían al resto (sobre todo a unos humildes profesores de literatura) en presas poco atractivas para los captores. “Lo único que debíamos hacer era permanecer en silencio, y eso hicimos”, sentenciaría luego Laroche.

Del doble fondo de un maletín deportivo, oculto bajo una mesa auxiliar de la sala, el mesero más joven sacó una cámara súper 8 y un pequeño estuche de cuero. El maletín debió entrar al salón con uno de los meseros y pasó sin problemas la escasa seguridad, dirían luego las autoridades en señal de reproche. El mesero se detuvo frente a los rehenes; sus caras asustadas le parecieron la puesta en escena risible de un teatrillo vandálico: Elsa Astate, con el peinado arruinado, había contrarrestado su acceso de tos nerviosa tarareando canciones de Palito Ortega; inútilmente, el estudiante Evans y el profesor Miranda, trataban de auxiliarla; las señoras de Álvarez y de Dipalmi permanecían a prudente distancia, la primera encendía un cigarrillo con la colilla del otro y la segunda, llorando de los nervios, seguía agarrada a los brazos del esposo. Todos los señores, excepto el decano MacArthur, se habían desanudado las corbatas y desabotonado el cuello de las camisas, al rector Clarke, además, se le habían desarreglado los pocos pelos que le quedaban, y al cónsul Álvarez le sudaba su amplísima frente de manera copiosa. El decano MacArthur, cruzado de brazos, tenía marcada una mueca de ira que le enrojecía cada vez más el rostro, y lo asustaba por el tipo de pensamientos que era capaz de originar: “de haber tenido la oportunidad los habría cortado a pedacitos a todos”, diría horas después, en una explosión de sinceridad.

De todos los rehenes, el mesero consideró que el estudiante Thomas, el mismo que estudiaba los aspectos políticos en la obra borgeana, era el idóneo para filmar el mensaje.

—Tú, ven conmigo—le dijo señalándolo con la pistola, y se lo llevó hasta el otro lado de la mesa donde Borges, sentado en una silla, le daba la espalda al resto. El estudiante Thomas señalaría luego, con mucha insistencia, que la traductora estaba concentrada en la mirada de Borges que, a su vez, parecía abarcar toda la habitación desde el cenit. En efecto, la mujer miraba con detenimiento los ojos extraviados del anciano y se preguntaba por qué había insistido tanto con el tema de la voz. Su intriga no tenía tiempo para resolverse porque dentro del salón todo sucedía rápido y ya habían perdido algunos minutos. El mesero abrió el estuche, sacó el micrófono y lo conectó a la mini grabadora portátil, luego extendió el cable hasta la solapa de Borges y se lo colocó.

—Por lo que veo haremos una entrevista—bromeó Borges en español—; mi intuición no me falla en estos casos.

—¡En francés!—ordenó el mesero mientras ajustaba la cámara.

Pero Borges no se dirigía a él sino a la traductora. Ella lo sabía; se le acercó otra vez para hablar con mayor intimidad.

—El español solo lo hablamos entre usted y yo. El resto en francés.

—El francés se me dificulta: tengo problemas con las eres y los sonidos nasales—le explicó Borges.

—No me importa.

La mujer dio media vuelta y caminó hasta quedar al lado del estudiante Thomas que ya se encontraba ubicado justo enfrente de Borges con la cámara preparada.

—¿Todo listo?—preguntó la traductora.

—Todo listo—respondió el mesero accionando la tecla indicada en la mini grabadora portátil.

—Empieza a grabar—le ordenó la mujer al estudiante.

B

Martina y Lucian salieron de la universidad sin perder de vista a la comitiva. “Deben ser más de quince personas”, dedujo ella observando al grupo que empezaba a distribuirse en cinco carros parqueados sobre la rue Guy. Nevaba ligeramente.

—¡Crucemos rápido!—dijo Lucian y agilizó el paso hasta la acera.

Martina iba a su lado sin dejar de mirar a la comitiva: los dos primeros autos ya estaban llenos; Borges y su ayudante habían subido al primero junto con la esposa de éste y su traductor, acompañados por alguien del cuerpo diplomático.

—Borges va en el primer auto—informó Martina, y Lucian, dos pasos por delante de ella, asintió con la cabeza.

Una vez en la acera no esperaron el cambio del semáforo y cruzaron por la mitad de la calle sorteando los vehículos. Al otro lado, sentado al volante de un amplio Chevy sedan azul marina, los esperaba Charles Viger. Viger no interesa mucho para esta historia, su presencia es casi decorativa e intervendrá en pocas ocasiones sobre temas muy concretos; está ahí por complicidad, porque es amigo de Martina y Lucian, y estos necesitaban un conductor obediente que hiciera pocas preguntas. Viger era la persona adecuada: callado, ensimismado, transmitía la sensación de un desesperante mutismo o una pusilánime obediencia; trabajaba como mesero en una taberna de jazz del barrio latino a la que Lucian y Martina solían ir cuando querían una cerveza; Viger, por su parte, frecuentaba la librería anarquista en la que trabajaba Lucian, era de baja estatura, mucho mayor que su pareja de amigos, de ojeras pronunciadas y con el mentón y los pómulos siempre ensombrecidos por una barba reciente.

—¿Y el escritor, dónde está?—preguntó al verlos llegar sin nadie.

—¡En el primer auto!—dijo Martina, acomodándose en el asiento trasero.

—¡Síguelos!—ordenó Lucian una vez sentado al lado de Viger, señalándole los autos, que ya se abrían paso bajo la nieve.

Viger acató la orden y se mantuvo a distancia prudente.

—¿Qué pasó? ¿Leyó el comunicado?—les preguntó con una pasividad desesperante.

Lucian encendió un cigarrillo. Martina se recostó al asiento trasero sin decir nada.

—Los planes han variado un poco: no pudimos acercarnos a él después de la conferencia, así que ahora los seguimos para continuar con el plan en otra parte—resumió Lucian.

—¿A dónde?—preguntó Viger.

—¡Adonde sea!—exclamó Lucian.

—Deben ir a un restaurante, a comer algo—dijo Martina en la misma posición de antes, sin quitar la vista de su ventana. Lucian la miró por el retrovisor.

—O talvez vayan directamente al hotel—dijo Lucian—. En todo caso sería más fácil en un restaurante que en el hotel.

—Van a un restaurante—afirmó Martina con seguridad, viendo la nieve—. Si fueran a llevarlo al hotel no habrían salido todos al mismo tiempo. Si salieron en grupo es porque van a cenar.

A Lucian le pareció extraña la actitud abstraída de Martina que, con las manos en el regazo, seguía observando la levedad de los diminutos copos de nieve.

—¿Te sucede algo?—le preguntó Lucian, otra vez mirándola por el retrovisor.

—Ha sucedido algo raro: por un instante sentí que me miraba—confesó Martina, aun mirando por la ventana.

—Eso es imposible; lo que ocurre es que nos sorprendimos al verlo—resolvió Lucian—. Todavía no estamos acostumbrados a esto, eso es todo. Por eso debemos demostrarle al Frente que somos capaces de hacerlo.

A Lucian le desesperaba ver a Martina de esa forma; cuando se ponía así, como ensimismada, extraviada en sus propios pensamientos, Lucian lo explicaba como parte de su herencia cultural latinoamericana. “Ustedes son propensos a la melancolía”, solía decirle. Pero verla así precisamente en ese momento, cuando estaban a punto de ejecutar el plan que podría cambiar el curso de sus vidas y, por qué no, el del país, a Lucian le parecía, por lo menos, inapropiado.

—No es momento para melancolías, Martina—le dijo.

—¿Y entonces es un momento para qué?—le preguntó ella, dirigiendo una mirada punzante al pequeño recuadro del retrovisor.

—¡Tenemos que estar concentrados en esto!

—¡Pues te recuerdo que tenemos semanas concentrados en esto y nada ha salido como pensábamos!

—Es porque no hemos tenido la ayuda suficiente. Pero si esto sale bien, nadie en el FLQ se atreverá a cerrarnos las puertas otra vez, ya verás.

—¿Y si esto no les interesa?

—¿Qué cosa?

—¡Esto Lucian, esto! Si no les interesa que un escritor de derechas latinoamericano lea en medio de un secuestro una proclama independentista.

—Ya eso lo discutimos, Martina. La importancia del hecho es política.

—¡Pero es un escritor, no un político!

—¡No importa!

—Yo creo que sí importa, Lucian. Es más, yo creo que todo esto lo estamos haciendo porque en el fondo admiras a Borges. Porque te gustaría que tus retóricos poemas sobre la libertad se parecieran a los suyos.

—Eso es mentira. Lo que sucede es que tú no eres de aquí, tú naciste en otro país, no sientes lo mismo…

—No digas eso porque es mentira, llegué aquí cuando era una niña; soy tan quebequense como tú. En cambio lo otro es verdad: he visto cómo lees sus libros, cómo los comentas, cómo los discutes, cómo intentas copiarlos. ¿No era más fácil pedirle un autógrafo como todos los demás? ¿Tenías que secuestrarlo?

—No mezclemos nuestros gustos literarios con nuestros compromisos políticos.

—Un compromiso que nos inventamos nosotros, recuérdalo. Dime, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al restaurante?

—No sabemos si van a un restaurante…

—Me parece que sí—los interrumpió Viger.

En efecto, la comitiva de autos parqueó frente a un restaurante de la rue Maisonneuve.

—Se los dije—dijo Martina—. ¿Y ahora qué hacemos?

—Por el momento, parquea cerca.

Viger lo hizo. Desde el Chevrolet observaron a Borges descender de su auto y avanzar hacia la entrada del restaurante llevado del brazo por su ayudante. Con cuidado, a causa del piso resbaladizo, subieron una pequeña escalinata hasta una terraza con bancas adyacente a la puerta de vidrio de un restaurante italiano.

Dentro del Chevrolet, mientras tanto, nadie decía nada. Viger le daba golpecitos rítmicos al volante con sus dedos; Lucian fumaba su segundo cigarrillo, y atrás, con la cabeza recostada al asiento y una expresión de rabia o disgusto, Martina observaba la función a través del camino libre de nieve que el movimiento monótono de los limpiaparabrisas iba dejando. Lucian tiró la colilla por la ventana impulsada por su dedo, y volteó su cuerpo para mirar a Martina a la cara.

—¿Estás bien?

Martina no pudo hacer otra cosa que asentir.

—Vayamos—le dijo Lucian—, cuando estemos allí se nos ocurrirá algo.

Y sin esperar su respuesta, bajó del auto y le abrió la puerta.

—Espéranos aquí—le pidió a Viger, luego agarró a Martina de la mano y cruzaron la calle, pero una vez frente al restaurante no se atrevieron a entrar.

—¿Qué pasa?—le preguntó Martina en la puerta.

—Hay mucha gente ahí adentro… Creo que es mejor si esperamos afuera.

—¿Afuera?

—Sí, aquí afuera, cuando salgan atacamos.

—Está haciendo frío, Lucian.

—No tanto como otras noches.

—¿Y qué hacemos aquí mientras tanto?

—Esperamos.

—Podríamos esperar en el auto, ¿no?

—No, aquí afuera es mejor. Podemos vigilarlos de cerca y sorprenderlos cuando salgan. Podemos sentarnos en las bancas.

Lucian fue hasta una de las bancas, limpió la poca nieve y se sentó.

—Eso me parece más sospechoso—le dijo Martina y se concentró en la visión a través del ventanal del restaurante.

Borges, su esposa y los demás invitados ocupaban dos mesas. En la distribución, el escritor había quedado en el centro de una de ellas, con la estudiante a un lado y Elsa Astete al otro, pero de frente al ventanal desde el que Martina lo observaba. Una vez más, Martina experimentó la misma sensación de hacía un rato: Borges, de repente, se quedó estático, apoyó sus dos manos en el bastón y dirigió la cabeza hacia el ventanal, moviéndola lentamente, como si buscara enfocar las sombras que veía, o (y esto lo pensó Martina a la intemperie del restaurante experimentando un leve escalofrío) como si sus ojos pudieran ver desde su ceguera lo mismo que veían los de Martina, es decir, a Borges sentado observando a Borges observarse, y ella pudiera verse, al mismo tiempo, como la visión imaginada en los ojos de un ciego. Dio un paso atrás y se llevó una mano a la boca. Entonces, como si Borges hubiera advertido su reacción, Martina lo vio acercarse a su esposa para decirle algo al oído; luego hizo lo mismo con su asistente, que se levantó de inmediato y lo ayudó a ponerse de pie, dijo algo al resto de acompañantes que, Martina, por supuesto, no logró escuchar, y guiado por su lazarilla se dirigió a la salida. Martina se alejó un poco más del ventanal sin dejar de mirar la entrada.

—Viene para acá—le dijo a Lucian.

—¿Quién?

—¿Quién más? ¡Borges! Está saliendo del restaurante.

Lucian se puso de pie de inmediato y se acercó a Martina. Sin moverse del ventanal, vieron la silueta del hombre en bastón que llevaba un sombrero ruso para el frío, detenerse al resguardo del alero de lona de la entrada.

—Hasta aquí—escucharon que le dijo a su ayudante—. Descríbame el lugar.

La estudiante le describió la terraza y Borges empezó a atravesar la nieve.

C

Con el vaso vacío en la mano, Elsa siguió observando a Borges en silencio. Era un intento por descifrar lo indescifrable: ¿a qué mundos repetidos se refería? ¿Acaso eso que parecía estar leyendo (o escribiendo) en el aire era una descripción de esos mundos? ¡Todo aquello le parecía desesperante, incomprensible, un laberinto al que era preferible no entrar! “¿Quién habrá cantado en la última emisión de Sábados Circulares?”, se preguntó Elsa. El frío, la monotonía de los días y las conversaciones incomprensibles de su esposo le reactivaban la nostalgia. Dejó el vaso sobre la mesa del comedor, regresó al salón y se sentó en el sofá diagonal al sillón donde Borges seguía descifrando escrituras ocultas.

Elsa intentó permanecer en silencio, observándolo, pero después de cinco minutos no soportó más.

—¿Estás seguro que no querés tomar nada?

—No quiero nada, Elsa, gracias.

—Hay champaña, la champaña te gusta. ¿O preferís un vaso de leche tibia que te ayude a dormir?

Borges seguía concentrado en lo suyo, las palabras de Elsa eran lo que siempre habían sido: un silbido molesto, apenas audible. Borges no respondió.

—Sos bueno para la indiferencia, ¿sabés? Te quedás callado como si lo que yo dijera fuera una insignificancia, tratás a los demás con desprecio, todo aquel que no admire o entienda a todos esos escritores de los que hablás es un completo boludo para vos. Eso me indigna, Georgie.

—Al parecer te indignás fácilmente. Ya te dije que no quiero dormir, que lo único que quiero es pensar un rato.

—Hace un rato querías que te leyera y ya no. No me permitís hacer parte de tu mundo, querido.

—Hacer parte de mi mundo—repitió Borges con una sonrisa—, eso parece el argumento de un cuento fantástico: alguien que hace parte del mundo de otro, no de la manera corriente que se cree, sino realmente hacer parte de él, ver el mundo como lo ve otro, construir el mundo como lo construye otro. Me da vértigo de pensarlo, pero aplaudo tu idea. Hacer parte de mi mundo. Eso es precisamente…

—¡Ya pará de hablar así!—exclamó Elsa disgustada, con los dientes apretados y un ligero temblor en la cara—. No estamos en una conferencia de Jarvar, ni en una tertulia en casa de los Bioy Casares; estás con tu esposa en un cuarto de hotel. ¿Podríamos hablar tonterías alguna vez, por favor?

—Para ti eso sería lo normal. Pero claro que podemos, sólo que esta noche no—le dijo, y después de unos segundos de silencio, agregó—: Si querés ayudarme en algo, pasame el teléfono.

—¿A quién vas a llamar? ¿Vas a pedir línea directa con tus mundos paralelos?

—Sólo pasame el teléfono, por favor.

Disgustada, Elsa se levantó del sofá, buscó el teléfono en una mesa auxiliar cerca al televisor, extendió el cable hasta el sillón y colocó el aparato en el regazo de su esposo.

—Marcá a la recepción, por favor.

Elsa lo hizo y le colocó el auricular en la mano derecha. Al otro lado contestaron de inmediato.

—Buenas noches.

—Buenas noches. Soy Jorge Luis Borges.

—Sí, claro, lo sabemos bien—dijo la recepcionista—. Es un honor para nosotros tenerlo como huésped. ¿Qué podemos hacer por usted?

—Gracias. Me preguntaba si habría entre sus empleados alguien que entienda y escriba castellano. Me gustaría dictarle algo.

—¿Alguien que entienda y escriba castellano? Me parece que sí. Le enviaré a alguien de inmediato.

—Gracias.

—¿Algo más?

—No, es todo.

—Buenas noches, entonces. Si necesita algo más no dude en llamar.

La recepcionista colgó y Borges le entregó el auricular a su esposa.

—¿De qué hablaban?

—Van a enviar a alguien, podés irte a acostar.

—¿Enviar a alguien para qué? ¡Ahora resulta que no puedo cuidar a mi esposo yo sola y tienen que enviar a alguien! Estás avergonzándome, Georgie.

—Nada de eso. Les pedí que enviaran a alguien porque me gustaría dictar algo.

—Pero yo puedo tomar tu dictado.

Elsa se movió rápido: colgó el auricular, tomó el teléfono y lo dejó en la mesa auxiliar, dio dos pasos y se detuvo en medio del salón mirando a su alrededor, como buscando algo; de inmediato identificó dónde estaba lo que buscaba pues cruzó la estancia y el comedor de la suite con pasitos cortos pero rápidos hasta llegar al escritorio pegado a una de las paredes del fondo, al lado de una ventana. Elsa se distrajo un segundo con la imagen de la nieve cayendo sobre el fondo rojizo del cielo nocturno; la visión de los tejados blancos le pareció una estampa digna de recordar. Su reflejo en el vidrio de la ventana la devolvió a lo suyo: abrió uno de los cajones y sacó un montoncito de hojas con el sello del Ritz; sobre el escritorio encontró una birome. Con aquello en la mano volvió al salón.

—Aquí estoy, tengo papel y lapicera—le dijo sentándose en el sofá—, estoy lista para escuchar el dictado. Empezá.

—No es necesario Elsa, ya van a mandar a alguien.

Elsa abrió los ojos junto con una mueca de disgusto y su cara empezó a ponerse roja. Si hubieran estado en su casa, en el departamento de la calle Belgrano en Buenos Aires, habría acabado la discusión con un grito sonoro, pero ahí, en Montreal, hospedada en una de las suites del Ritz-Carlton, prefirió un acto desesperado que la aspereza de un grito: con rabia y fuerza arrojó las hojas por el piso. Respiró profundo y trató de relajarse antes de continuar, acomodó su cabello, su bata de dormir y corrigió su postura en el sofá. Sólo entonces habló:

—Ahora resulta que ni siquiera soy buena para tomar un dictado—dijo con ironía, fingiendo una sonrisa—. ¿Para qué te casaste conmigo, Georgie? ¿Para que te llevara a la cama todas las noches y te ayudara a cruzar las calles? ¡Ni para eso!, pues ni siquiera querés que te lleve a la cama hoy…

—Exagerás, Elsa. No es para tanto. Tú tenés sueño, acostate. Yo quiero dictar algo y para no molestarte prefiero llamar a alguien.

—¡Pero si no me molesta! No me digás mentiras, por favor.

—No lo hago.

—Mentís. No querés que tome el dictado porque te estorbo. No querés que te acompañe porque no soportás mis conversaciones sobre programas de televisión para señoras. Me creés una ignorante porque no entiendo esa idea tuya de los mundos paralelos. Preferís que me quede callada, encerrada en la habitación. ¡Eso es lo que sucede! ¿Qué clase de vida me espera contigo, Georgie? Debí preguntármelo antes, no ahora.

—Es posible que en alguno de esos mundos, esta discusión no esté sucediendo. Es posible que nos hayamos ido a dormir, o que tú te hayas ido a dormir y yo siga aquí sentado.

—¡Pero no estamos en esos mundos, estamos en éste!

—No, no es exactamente así. Sí estamos en esos mundo, lo que sucede es que no somos conscientes de estarlo. Lo raro de hoy, 29 de febrero de un año bisiesto, es que lo soy, soy consciente de los otros mundos en los que también habito.

—Ya no puedo más, Georgie, ya no puedo más. Has lo que querás. Ya estoy cansada de este viaje. Buenas noches.

Elsa se puso de pie y caminó hasta la cama. Al escucharla acostarse y apagar la lámpara que iluminaba ese espacio, Borges se sintió más tranquilo. Volvió a apoyar sus dos manos sobre el mango del bastón e inclinó su torso hacia adelante subiendo levemente la cabeza, como si ahora observara la pared por encima del televisor. Pero la pared no era una pared, ni aquella elegante suite era una suite, eran sólo sombras, destellos informes de color blanco, amarillo, a veces ocre, a veces verdosos, decorados de una escenografía sostenida en un limbo misterioso. “Como si los reflejos de un mundo desconocido intentaran penetrar éste para definir sus formas”, se dijo Borges. Su labor, lo supo desde siempre, era moldear adecuadamente aquellos signos, como un Caedmon ciego, pero vidente, encerrado en un hotel de Montreal en el año 68, que descubre, camuflado entre las sombras amorfas, el intersticio que lo conecta con otros espacios. El dictado que se proponía intentaba iluminar ese pasadizo.

Ya Elsa roncaba cuando tocaron la puerta.

—Room service—dijo la voz de una mujer joven al otro lado.

—Adelante.

Borges escuchó el sonido de la puerta abrirse y los pasos de la chica acercándose. La habitación estaba oscura, únicamente iluminada por la lámpara de lectura al lado del sillón. Al fondo, se distinguía el bulto de la mujer bajo las sábanas.

—Buenas noches—dijo la chica en español cuando estuvo frente al sillón—. Es un honor conocerlo, señor Borges. ¿En qué puedo ayudarle?

Borges sonrió; había distinguido la voz de inmediato.

—Salgamos de aquí—le pidió, y le extendió una mano para que lo ayudara a levantarse.

A

En el encuadre que vería el mundo días después se ve a un Borges tranquilo, extraña y desesperantemente tranquilo. Está sentado frente a la cámara en una de las sillas de la mesa; en el fondo se observa claramente el grupo de rehenes custodiados por el segundo mesero, el hombre ojeroso de la escopeta corta.

Fuera del campo visual de la cámara, el primer mesero apuntaba con su pistola al estudiante Thomas que, pese a los nervios, mantenía la cámara estable. A su lado, sosteniendo una hoja mecanografiada, la traductora daba instrucciones a Borges en español.

—Lo único que tiene que hacer es repetir lo que le voy a decir, ¿de acuerdo?

—Señorita, insisto en que su voz se me hace conocida.

—¡Ya deje de repetir lo mismo, Borges! Eso es imposible y además no importa. Concéntrese en lo que le voy a decir y todo terminará rápido. ¿Está listo?

Borges no respondió a la pregunta. “¡Esto es un abuso!”, volvió a gritar el rector Clark; “¡es un anciano ciego!”, gritó a su vez la asistente Brown, y aunque el micrófono en la solapa de Borges no alcanzó a registrar sus voces, el testimonio de todos los demás rehenes corroboraría tales intervenciones.

—Tápales la boca—le ordenó la chica al primer mesero y, luego, dirigiéndose al estudiante Thomas, agregó—: Y tú no dejes de filmar, después editamos.

Así que el mundo no vería aquello, pero en la cinta original, tal y como la filmó el estudiante Thomas, se ve al mesero entrar al encuadre por el lado izquierdo del plano, aproximarse hasta el grupo de rehenes, sacar de su bolsillo una cinta adhesiva gruesa y gris, y tapar la boca del rector y la lazarilla Brown en medio de los murmullos y sollozos del resto. Una vez hecho lo ordenado, el mesero salió del encuadre por el mismo lugar por donde había entrado.

—Sigamos. Repita en francés lo que le digo: “Nous, le Front de libération de Québec…”

—Tengo problemas con las eres y los sonidos nasales, ya se lo dije señorita.

—¡Dígalo como sea, pero dígalo!

Borges hizo una pausa: se acomodó en la silla apoyándose en el bastón y dirigió su cabeza, que hasta el momento había permanecido erguida, hacia el lugar donde provenían las voces de aquella sombras vagas, ahora estática frente a él, que alcanzaba a distinguir en el limbo de su ceguera.

—¿Podría acercarse un momento, por favor? Necesito confesarle algo.

—¿Qué dice?—preguntó el primer mesero, que ya empezaba a ponerse nervioso—. ¡Dile que hable en francés!

—¿Qué está pasando?—preguntó a su vez el otro mesero, cuyas ojeras parecían haberse incrementado desde el inicio del secuestro.

La chica no respondió a ninguna de las preguntas. Visiblemente molesta entró al encuadre y se acercó a Borges, inclinando su cuerpo hasta que sus rostros quedaron de frente.

—Dígame, y por favor, no mencione más lo de la voz.

—Está bien. Pero dígame algo, ¿usted cree en el tiempo paralelo, en el tiempo esférico, o en múltiples esferas paralelas del tiempo?

—¿Qué diablos es eso? Usted sólo tiene que limitarse a repetir lo que le estoy diciendo que diga. No piense nada más.

—Desde que llegué a esta ciudad pienso más en eso. No me diga que no se ha dado cuenta.

—¿No me he dado cuenta de qué?

—De que usted y yo ya nos conocemos, aunque diga lo contrario. Estoy ciego, pero eso no significa que no pueda verla, señorita.

—Además de ciego parece estar loco.

—Es posible. Quizá se equivocaron de escritor para su mensaje.

El primer mesero se acercó hasta la chica.

—Ya deja de hablar con el viejo—le susurró—, no tenemos más tiempo.

—¡La vieja está mal!—les gritó desde su puesto el segundo mesero.

Se refería a la señora Astete: las canciones tarareadas de Palito Ortega habían dejado de surtir efecto y un nuevo acceso de tos nerviosa, más grave que el anterior, le sobrevino. “La señora debe salir de inmediato a tomar aire”, sugirió el profesor Miranda. “Todos vamos a morir, todos vamos a morir”, repetía en medio de lágrimas la señora Dipalmi agarrada del brazo de su esposo, que la consolaba.

—¡De aquí no sale nadie y nadie va a morir!—dijo la traductora mirando hacia los rehenes, pero cuando intentó caminar hasta allá, sintió la mano de Borges que le agarraba el brazo con firmeza.

—No se vaya, por favor. A Elsa no le va a pasar nada, sólo está nerviosa. Dígame, ¿dónde vivían sus padres? ¿Eran de San Telmo o de La Boca?

—¿Qué sabe acaso usted de mis padres? Usted no sabe nada.

—Imagino que debieron inmigrar cuando usted era una niña, aunque me parece que en muchos aspectos sigue siéndolo.

La chica volvió a concentrarse en los ojos de Borges. Desde el visor de la cámara, el estudiante Thomas fue testigo de aquel instante y, en su declaración, haría especial énfasis en lo sucedido en ese momento: la mujer miró a Borges con asombro, “incluso con miedo”, señalaría Thomas, y por un segundo, los ojos de la secuestradora observaron deslumbrados los de su secuestrado. “No sé qué pudieron haber visto, pero lo cierto es que su rostro se asustó más”, aseguraría el estudiante unas horas después. Entonces, con absoluta claridad, el estudiante Thomas escuchó las palabras de Borges, que describiría como ambiguas y enigmáticas:

—Recuérdeme su nombre. Le prometo no volver a olvidarlo.

Pero la chica no dijo nada. Sin dejar de mirarlo, agarró la mano que sostenía su brazo y se zafó de ella. Dio dos pasos hacia atrás y, como desorientada, giró su cuerpo con rapidez hasta quedar de frente a la cámara que logró captar su rostro angustiado.

—Terminemos con esto—dijo.

De ahí en adelante todo fue muy rápido. Alguien, al otro lado del salón, intentó abrir la puerta y empezó a tocar, cada vez con mayor insistencia. El primer mesero se acercó a la puerta para custodiarla. El segundo mesero hizo lo mismo con la puerta que le correspondía. La chica, que había estado registrando en la maleta deportiva de su colega, volvió a entrar a plano con un pasamontañas puesto; le quitó el micrófono a Borges de la solapa, se lo puso ella y se paró al lado izquierdo de su secuestrado. El mundo no escucharía los sollozos de los rehenes cuando la mujer apuntó a la sien de Borges con su revólver, tampoco se distraería con la imagen de fondo de la señora de Álvarez lanzando al aire sus nerviosas bocanadas de humo, ni con el llanto de la señora Dipalmi, ni los movimientos aterrados de la señorita Brown que se puso de pie en ese preciso instante aunque debió sentarse de inmediato intimidada por la escopeta corta del segundo mesero, ni mucho menos escucharía la voz diminuta de la señora Astete que para entonces había reanudado el tarareo de las canciones de Palito Ortega en un nuevo intento por calmar sus nervios. El mundo sólo vería la imagen de una mujer con pasamontañas apuntando a la cabeza de un eminente escritor argentino de derecha mientras leía, con calma y firmeza, un mensaje que hablaba, en tono retórico, de liberación e independencia.

Lo siguiente fue más rápido aún: el primer mesero le arrebató la cámara al estudiante Thomas y la guardó, junto con el micrófono, en la maleta deportiva, luego agarró la mano de la chica que, ya sin pasamontañas, seguía de pie frente a Borges, quizá aún hipnotizada por los ojos del ciego; casi a empujones, la condujo hasta la parte superior del salón donde el segundo mesero los esperaba al lado de la puerta. Pero antes de salir, como si se acordara de algo importante, la chica se detuvo y observó por última vez al hombre sentado, inamovible, apoyado en su bastón.

—¡Eran de San Telmo!—le gritó, y atravesaron la puerta.

El estudiante Thomas, que no se había movido de donde estaba como si aún siguiera filmando, aseguraría en su declaración que Borges asintió con un movimiento sutil de su cabeza y una sonrisa disimulada. Como si una serie de hilos invisibles tensionara los rostros y los cuerpos, todos permanecieron enmudecidos y sin moverse, y por unos minutos, antes de que el estudiante reaccionara y abriera la puerta principal, el salón de reuniones contiguo al auditorio de la universidad Sir George Williams, fue invadido por un silencio desconcertante y opresivo. Eran las cinco y cuarto de la tarde; el secuestro sólo había durado 20 minutos.

B

Uno al lado del otro, y sin entender lo que estaba sucediendo, Martina y Lucian vieron a Borges detenerse en la mitad de la terraza y levantar su cabeza al cielo como ofreciendo su rostro a la nieve.

—¿Qué hacemos?—susurró Lucian.

Martina lo observó con desilusión; de repente, la imagen de aquel joven idealista y valiente del que se había enamorado, el mismo que solía declamar en voz alta sus poemas nacionalistas y hablar de independencia durante largas horas tras los anaqueles de la librería anarquista donde se conocieron, y que una noche, en una las tabernas del barrio latino, les prepuso un plan atrevido que ayudaría a cambiar el destino de la nación, se transformó en la imagen pueril e insignificante de un niño cobarde y asustadizo que, en el fondo, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Sin saber qué le diría cuando lo tuviera de frente, Martina avanzó en dirección a Borges. Lucian no tuvo más remedio que seguirla.

—¿Quién está allí?—preguntó Borges, y a Martina le sorprendió que hiciera la pregunta en español, como si supiera de antemano con quién se encontraría.

—Somos estudiantes—le dijo Martina y, por la expresión de Borges, dedujo que éste sabía que le estaba mintiendo. Sin embargo, no la dejó en evidencia.

—Ya la conferencia terminó, ¿cómo sabían que estábamos aquí?

—Los seguimos.

—¿Usted y quién más?

—Yo y mi amigo—dijo Martina dándole un codazo a Lucian en el costado, que, de inmediato, carraspeó su garganta y dio las buenas noches en francés.

—La voz de su amigo no logro descifrarla; la suya, en cambio, me parece haberla estado escuchando durante todo el día. ¿No le parece raro?

—Quizá le parezca familiar por mi acento.

—Es más que eso; es como si su voz fuera la sumatoria de otras. Creo haberla escuchado y por eso salí del restaurante. Dígame, ¿hay manera de que los otros nos observen desde adentro?

Martina miró disimuladamente hacia el ventanal: en efecto, todos observaban con extrañeza el que Borges estuviera conversando bajo la nieve con dos desconocidos.

—Nos separa un ventanal, así que pueden vernos sin problemas.

—¿Le molestaría si nos movemos a un punto donde no puedan vernos? Me parece que podemos conversar mejor así.

Martina miró a Lucian sin saber qué hacer. Él, que sólo había logrado descifrar la mitad de la conversación, abrió los ojos desconcertado y se encogió de hombros. Aquel habría sido el momento indicado para efectuar el secuestro: aunque la asistente de Borges los vigilaba desde el alero del restaurante, Martina calculó que tendrían tiempo suficiente para arrastrarlo del brazo hasta el carro donde Viger los esperaba. Pero no se decidió; en cambio, agarró el brazo de Borges con suavidad y lo condujo hasta la esquina superior de la terraza, en un ángulo por fuera del campo visual del ventanal. Lucian los siguió en silencio.

—Aquí hablaremos mejor. No entiendo cuando dice que escuchó mi voz y salió del restaurante. No estábamos hablando tan alto…

—Ah, no me refiero a eso. Más que haberla escuchado es el recuerdo de haberla escuchado, pero un recuerdo nítido, real, casi audible. Cuando nos sentamos a la mesa volví a escucharla y por eso salí: quería comprobar si era posible encontrar la voz, y no me equivoqué pues aquí estamos, conversando.

Entonces Martina se concentró en los ojos transparentes de Borges que apuntaban a los suyos: en medio de la penumbra en la que estaban, un leve resplandor proveniente del restaurante alcanzaba a iluminarlos, y a Martina se le parecieron a los ojos de una inmensa tortuga vieja y cansada. La luz tenue que los iluminaba acentuó en ella la extraña sensación de sentirse observada por un ciego.

—Mi padre dice que tengo la voz de mi madre.

—Estoy seguro que no se equivoca. Como ya le dije, su voz, además de dulce, es una voz muy antigua, una voz que acumula las experiencias de muchas otras.

—¿Usted lo cree? Nunca me ha gustado mucho mi voz. Cuando era niña quise ser cantante, pero ya no.

—¿Y ahora qué quiere ser?

Martina volvió a mirar a Lucian cuyo rostro desorientado parecía aburrirse cada vez más.

—No lo sé.

—No me mienta, por favor. Creo que hay algo que aún no me dicen. ¿Por qué están aquí?

—¿Sabe que a mis padres pudieron desaparecerlos en la Argentina? ¿O encarcelarlos injustamente por ser de izquierdas? Eran peronistas, mi padre hacía parte de un sindicato y mi madre estudiaba historia. Inmigraron aquí cuando nadie venía, en el cincuenta y cinco, cuando la Libertadora. El golpe que hicieron los milicos amigos suyos.

—A mí Perón no me gustaba, pero tampoco tengo amigos milicos. En esos temas prefiero no meterme.

—No se mete, pero aceptó que lo nombraran director de la biblioteca, ¿no? Claro, usted simplemente no ve, no se mete, pero acepta todo.

—No me malinterprete, señorita. Para mí los militares son gente valiente, muy diferente a mí. Los admiro por eso; verá, mi abuelo, Francisco Borges…

—Sí, sí, todos conocemos la historia—lo interrumpió Martina—, no tiene que repetirla.

—Eres una niña ingenua y testaruda con una voz ancestral—sentenció Borges.

—Y usted un viejo de derecha que escribe como los dioses.

Borges soltó una risa aprobatoria; Martina, apenas una ligera sonrisa.

—Yo también desprecio a ese Borges. Pero somos tantos al mismo tiempo que a veces me es difícil saber en el pellejo de cuál estoy. Entonces eres activista política.

—La verdad es que estamos aquí para secuestrarlo, para llevárnoslo a un escondite donde podamos filmar una declaración suya apoyando la liberación de Quebec. Luego pensamos dejarlo en la puerta de la embajada argentina. ¿Qué le parece eso?

—Podrían dejarme en un lugar menos incómodo. Por lo demás, me parece un plan arriesgado y absurdo. Estoy demasiado viejo para esas aventuras, y tú demasiado joven para darte cuenta lo inútil que pueden resultar.

Martina no supo qué responder. Los ojos de Borges seguían atravesados por una franja de luz y sus pupilas brillaban tanto que Martina llegó a sentirse incómoda; comprobó que su mandíbula había empezado a temblar y no era exactamente a causa del frío: aquellas pupilas le devolvían su rostro como dos diminutos espejos capaces de exponer su más profunda intimidad.

—Por favor, no me mire de esa forma.

—No son los ojos los que nos miran, somos nosotros mismos los que nos observamos a través de ellos. Ahora, por favor, lléveme de vuelta al punto donde estábamos antes.

Martina dudó un instante cuál debería ser su próximo paso. Miró a Lucian pero su rostro ya le era irreconocible, más que distante, casi borroso; entonces volvió a agarrar a Borges del brazo y lo condujo hasta el centro de la terraza.

—Si gira ciento veinte grados, su asistente lo estará esperando a unos quince metros en línea recta. Ya deben estar extrañados por su ausencia.

—No importa, les diré que me encontré con una vieja amiga.

Y al decir esto, Borges siguió las instrucciones de Martina y se dirigió hacia el alero del restaurante.

Lucian apareció cuando ya Borges había avanzado varios metros.

—¡Lo dejaste ir! ¿Qué pasó?

Martina ni siquiera le prestó atención y caminó en sentido opuesto al de Borges, hacia las escalinatas que llevaban a la calle. Lucian siguió detrás de ella.

—¿Qué te pasa? ¡Di algo, Martina!

Pero Martina ya había empezado a bajar las escaleras, se acomodó su chaqueta y metió las manos en los bolsillos porque la nieve había arreciado.

—No importa, Martina—le dijo Lucian bajando detrás de ella—. Quizá no era la persona adecuada; estoy pensando en un plan que puede resultar mucho mejor. ¿A dónde vas? El carro está cruzando la calle.

Martina se detuvo en el andén y dio media vuelta. Viger apareció corriendo en ese preciso instante.

—¿Qué pasó?—dijo deteniéndose al lado de Lucian—¿Pudieron agarrarlo?

A Viger aún pudo distinguirlo, aunque su presencia le pareció cándida y hasta insignificante; a Lucian, en cambio, le fue imposible reconocerlo: bajo la nieve su figura se fue haciendo cada vez más difusa, como la de alguien que desaparece poco a poco ante nuestros ojos. Sin responder a la pregunta, Martina se dio vuelta y siguió avanzando por el andén.

C

—¿Y bien, a dónde vamos?—le preguntó la chica una vez estuvieron fuera de la habitación.

—En verdad no estoy seguro: un lugar tranquilo donde podamos conversar.

—¿Quiere conversar conmigo?—preguntó la chica sorprendida, y empezó a caminar hacia el ascensor con Borges agarrado de su brazo.

—Claro que sí, ¿por qué se sorprende?

—Bueno, yo no sé nada de literatura ni de poesía. Usted es Jorge Luis Borges y yo soy una simple mucama de hotel.

Era mucama pero no iba vestida como tal; eso, por supuesto, Borges no podía saberlo.

—No diga eso por favor. Cuando escuché su voz me di cuenta que lo único que quería hacer era conversar con usted de cualquier cosa, no importa qué.

—No le entiendo.

—No se preocupe, yo tampoco lo entiendo muy bien.

La chica sonrió con cariño y se detuvieron frente al ascensor. Su sonrisa acentuó la delicadeza de su rostro: era hermosa, delgada, de piel trigueña y de pequeños ojos verdes, con un cabello castaño que le caía por los hombros con naturalidad.

—En ese caso, bajemos al piano-bar, si le parece bien.

—Me parece muy bien.

El ascensor se detuvo y la chica lo ayudó a entrar. Una vez adentro, saludó al ascensorista, un hombre de rostro somnoliento y sin afeitar, que le devolvió el saludo con una sonrisa. Le pidió que los dejara en el piano-bar.

—En todo caso—continuó diciendo Borges—, necesitaba salir. A veces la vida conyugal se hace asfixiante. Usted es muy joven, ¿qué edad tiene?

—Dieciocho.

—¿Y está casada?

—Todavía no.

—Pero debe tener novio, me imagino.

—Sí, tengo novio. A Lucian le hubiera encantado conocerlo, no me va a creer cuando se lo diga. Escribe poemas pero es muy tímido para mostrarlos, imagino que aún no se siente preparado para hacerlo. Trabaja como dependiente en una librería. Estamos reuniendo dinero para casarnos.

—Es hermoso trabajar entre libros—sentenció Borges cuando el ascensor se detuvo.

En el piano-bar aún quedaban algunas personas, aunque el pianista ya había terminado su turno. La chica escogió una mesa cerca al ascensor y ayudó a Borges a sentarse.

—¿Quiere que le pida algo de tomar?—le preguntó la chica.

—No, yo estoy muy bien, si usted quiere algo, adelante.

La chica lo miró con ternura.

—Dígame su nombre. Es injusto que usted sepa el mío y yo no el suyo.

—Me llamo Martina.

—Martina—repitió Borges levantando la cabeza, y luego, sonriendo, volvió a repetirlo con delicadeza, casi susurrándolo, como quien pronuncia un conjuro secreto.

—Es el nombre de mi abuela. ¡Qué bueno acordarme de ella!, hace mucho que no la veo, desde que llegué a este país hace doce años.

—¿Tiene tanto tiempo sin ir a la Argentina?

—¿Cómo sabe que soy argentina?

—Ya se lo dije: es su voz que me parece tan conocida, tan cercana. Esta conversación ya la hemos tenido, Martina, el problema es que usted no se acuerda.

A Martina, el comentario le pareció divertido e ingenioso. Borges también sonrió.

—Mis padres no han querido volver, no pueden. Los estoy convenciendo para que me dejen ir a mí. Lucian y yo queremos viajar allá para nuestra luna de miel. Sería hermoso. Quisiera volver al barrio, a San Telmo, vivíamos en San Telmo. Casi no lo recuerdo. Pero cuando pienso en la Argentina siempre me viene a la mente la imagen de una casa, una casa muy grande, amplia, fresca, y la imagen de un patio en el que me bañaban con un balde. También recuerdo los pasillos de la casa y esas baldosas de arabescos, muy bonitas. Mamá dice que es la casa de la abuela, donde vivíamos antes de venir aquí.

—Ese es un hermoso recuerdo, Martina. Toda la patria, toda la memoria está encerrada en ese recuerdo, en esa casa.

Entonces, por un momento, ambos se quedaron callados. Borges, con una expresión de felicidad en su rostro, miraba un punto inexistente, ligeramente por encima de la cabeza de Martina, como evocando sus propias imágenes. La chica, por su parte, se había concentrado en el rostro del anciano que tenía frente a ella y se sintió invadida por un sentimiento extraño hasta el momento: jamás había experimentado con un recién conocido tal sensación de proximidad y confianza; observándolo, se sentía segura. Se preguntó si era eso a lo que Borges se refería cuando comentó que aquella conversación ya la habían tenido; pensó que podía ser cierto.

—A veces no sé si quiero casarme—le confesó de repente.

Borges cambió la sonrisa por una expresión seria, y dirigió la mirada hacia el punto donde calculó deberían estar los ojos de la chica.

—Lucian es un buen hombre y me quiere, yo también lo quiero. Pero últimamente está tan metido en sus ideas políticas que parece olvidarse del resto del mundo. La política siempre daña las cosas. Lo sé cuando veo a mis padres, por eso tuvieron que irse del país. Me da miedo que la historia se repita con Lucian.

—Quisiera darle un consejo pero no sé qué decirle.

—No es necesario, de repente me he sentido con la confianza de decirle esto y lo dije. Ahora me da mucha vergüenza haberlo hecho.

—Por favor no se avergüence. Me ha gustado mucho poder escucharla.

—¿Nunca pensó, cuando tenía mi edad, lo bueno que sería encontrase con uno mismo, pero ya mayor, con más experiencia, para ayudar al más chico a tomar una decisión importante? Yo lo pienso a todo momento.

Borges se quedó pasmado; después de un momento dijo:

—Se necesitan muchos años para poder pensar eso.

Martina, que no entendió muy bien la respuesta, la tomó por otro comentario ingenioso y sonrió. Borges, en cambio, se tornó más serio.

—Voy a confesarle algo, Martina: hoy estuve muy intranquilo durante el día, sobre todo después de una conferencia que dicté en una universidad. Cuando llegué a la habitación me sentí supremamente cansado, pero no deseaba dormir. Primero pensé que quería que me leyeran un rato, pero me di cuenta que no era eso. Luego creí que lo que quería era dictar algo, quizá un poema, pero tampoco era eso. Entonces, cuando usted apareció y escuché su voz, me di cuenta que había estado esperándola, que nuestra conversación, por nueva que pareciera, tenía que volver a darse, o completarse. No le pido que me entienda, sólo le agradezco el que haya pasado por mí a la habitación.

Dicho eso, ninguno de los dos supo qué otra cosa decir. Al cabo de unos minutos, Martina comprobó que el reloj del piano-bar ya marcaba las doce.

—Es tardísimo—dijo—, Lucian debe estar esperándome. Siempre me espera fuera del hotel cuando tengo turnos de noche. Hace media hora que debí salir.

—Ha sido mi culpa, lo siento mucho—dijo Borges haciendo un ademán para levantarse.

—No se disculpe, para mí ha sido un honor hablar con usted—le dijo Martina ayudándolo a ponerse de pie. Mientras caminaban hacia el ascensor, siguió hablándole—: Mi jefe me dijo que usted necesitaba ayuda, yo ya estaba lista para salir pero acepté porque quería conocerlo. Por supuesto no me arrepiento. Lucian se pondrá muy contento cuando le cuente.

Frente al ascensor Martina presionó el botón de subida.

—Espero que no le importe si le pido a Viger, el ascensorista, que lo lleve hasta su habitación. Es un buen chico.

Las puertas se abrieron y Martina entró con Borges mientras le indicaba a Viger dónde debía dejarlo; le dio las llaves.

—Yo me quedo aquí—le dijo para despedirse, y sintió que la mano de Borges apretaba su brazo con cariño. Martina lo observó con afecto y le dio un abrazo. Luego dio dos pasos atrás y salió del ascensor sin dejar de mirarlo.

—Que tenga buena noche—le dijo.

—Gracias—le respondió Borges saludándola con la mano, y fue esa la última imagen que Martina tuvo de él.